Grenzstein zwischen Rheinland und Westfalen

Wattenscheid, 02.07.2010, Andreas Halwer (aus DER WESTEN)

Auf dem Wattenscheider Hellweg und der Bochumer Landstraße achten die Autofahrer auf ihre Geschwindigkeit: 70 Stundenkilometer sind hier erlaubt, an der Stadtgrenze geht es nur noch mit 50 weiter.

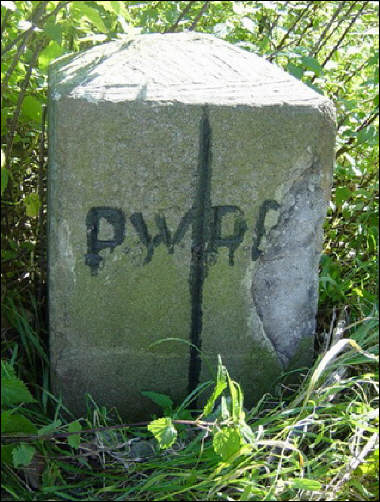

Wenn die Wagenlenker mit diesem Tempo unterwegs sind, sehen sie – vielleicht – zu ihrer Linken in Fahrtrichtung Essen einen unscheinbaren Stein, der kaum über die Fahrbahnhöhe hinausragt. An der Stadtgrenze Essen/Wattenscheid ragt eine Stele aus dem Boden, die die Grenze zwischen dem Rheinland und Westfalen markiert. Ihre Inschrift: PW I R (Provinz Westfalen / Rheinland). Manche meinen auch die Trennung zwischen dem rheinischen Humor und der westfälischen Beharrlichkeit.

Das heutige Land Nordrhein-Westfalen entsteht erst nach dem 2. Weltkrieg. Zuvor waren Rheinland und Westfalen preußische Provinzen. Und vor 1803 begann an der Grenze zu Wattenscheid ein anderes Territorium. In Essen residierte die Fürstäbtissin über ihr kleines, aber feines Territorium, während die westfälischen Lande von Berlin aus regiert wurden. Nur war in vornapoleonischer Zeit die Grenze zwischen beiden Herrschaftsbereichen an anderer Stelle: Die Grenzgänger konnten der Straße viel weiter nach Westen folgen, denn bis Königssteele reichte das Gebiet des Königs von Preußen. Und Königssteele gehörte damals noch zu Wattenscheid. Und so gibt es auch heute noch in Steele zwei Bahnhöfe, den ehemaligen von Königssteele und den von Steele.

Am Hellweg nahe der Stadtgrenze zu Essen befindet sich die Bartholomäuskapelle. Die Jakobspilger vergangener Jahrhunderte nutzten diesen Weg, kehrten in der benachbarten Wirtschaft Kümmel Kopp ein oder kurierten ihre Gebrechen im Pilgrimhaus neben der Kapelle.

In der Nähe soll außerdem der Galgen gestanden haben. Und nicht weit entfernt, vom Hellweg Richtung Helfs Hof, stand die Femelinde, wo die Wattenscheider zu Gericht saßen. Die Bauern des Hofes Helf mussten, zusammen mit ihren Nachbarn, die Galgendienste leisten, auch an der Maarbrücke auf der Grenze zwischen Hamme und Bochum. Dort wurde gerädert, auch keine zimperliche Hinrichtungsmethode.

Der Wattenscheider Hellweg ist die älteste Wattenscheider „Kunststraße“ – weil sie künstlich angelegt wurde, war im Gegensatz zu den damaligen Wegen und Straßen gepflastert. Und deshalb musste man hier auch Maut zahlen.

Der neue Hellweg war weitgehend auf oder neben der Trasse des historischen Hellwegs gebaut. Die Straße folgte dem Höhenkamm. Damit erreichte man eine natürliche Kanalisation. Das Wasser konnte nach einem Regenguss einfach nach links und rechts wegfließen. Deshalb wurde die Straße auch nicht durch Wattenscheid geführt. Hier sorgten, von Bochum kommend, der Ahbach, die Radbecke und der Leithebach für einen eher morastigen Streckenverlauf.

Als man im 19. Jahrhundert die erste befestigte Straße von Höntrop nach Wattenscheid baute, folgte diese auch nicht dem kürzesten Weg, der heutigen Westenfelder Straße, sondern der heutigen Lohacker Straße und der Bergstraße. So wurde die Westenfelder Senke umgangen, wo die Radbecke für Hochwasser sorgte.

Wozu gibt es einen Grenzstein, wo doch das Rheinland und Westfalen preußische Provinzen waren? Seit dem 1. April 1926 ist Königssteele nach Steele eingemeindet und wurde damit rheinisch. Dadurch wurde die Provinzialgrenze aus dem Ruhrtal auf die Anhöhe verlegt. Und hier markiert der Stein seitdem die Grenze der Straßenunterhaltungsbezirke.

Grenzstein: PW und PR:

Preussen/Westfalen/Bochum-Wattenscheid-Sevinghausen/Wattenscheider-Hellweg

Preussen/Rheinland/Essen-Steele/Bochumer-Landstrasse

- von mir fotografiert 2002 -

|

|

|

|

||

|

Grenzstein Preussen-Westfalen/ Preussen-Rheinland |