Grenzsteine der Paderborner Exklave Lügde

Urlaub vom 22.05.2015 bis 06.06.2015 in Polle an der Weser (Kreis Holzminden/Niedersachsen)

Fortsetzung von einigen nicht aufgesuchten Grenzabschnitten im Urlaub vom 21.09.2014 bis 04.10.2014:

Historische Grenzsteine entlang der heutigen Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde.

1. Teil: Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

a) kurzer Grenzabschnitt der Grenze vom Köterberg Grenzstein Nr. 2 bis Grenzstein Nr. 4 - Nr. 5 & Nr. 6 nicht gefunden (Ost-Westrichtung)

b) kurze Grenzabschnitte der Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Süd-Nordrichtung)

c) Grenzabschnitte der Grenze von Hagen/Pyrmonter Wald bis Kixmühle/Grenze der Exklave Lügde

2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

Ehemalige Grenze der Exklave Lügde und zum Teil Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen:

a) vom Grenzstein Nr. 16-Exterholz bis Nr. 40-Herlingsburg

b) vom Grenzstein Nr. 35-Katzenhagen bis Nr. 48-Meintebach/Kixmühle

c) vom Grenzstein Nr. 52-Schliekersberg bis Nr. 81-Martensgrund

d) vom Grenzstein Nr. 122-Vesper bis Nr. 151-Hasengrund

e) vom Grenzstein Nr. 207 bis Nr. 214 am Kirchberg

f) vom Grenzstein Nr. 285-Dorenberg bis Nr. 300-Höcken

Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/grenzsteine-deutsche-laender-ii/grenzsteine-exklave-luegde/index.html

a) kurzer Grenzabschnitt der Grenze vom Köterberg Grenzstein Nr. 2 bis Grenzstein Nr. 4 - Nr. 5 & Nr. 6 nicht gefunden (Ost-Westrichtung)

1. Seite: Buchstabe L für Lippe (Fürstentum Lippe-Detmold) - 2. Seite: Buchstabe P für Preussen (vormals Bistum Parderborn)

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

b) kurze Grenzabschnitte der Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Süd-Nordrichtung)

1. Im September 2014 nicht aufgesuchte Grenzsteine, jetzt im Mai 2015 fotografiert: Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 und Nr. 18.

Grenzsteine Nr. 19 bis Nr. 23 wegen unzugänglichem Gelände weiterhin nicht aufgesucht.

2. Im September 2014 nicht aufgesuchte Grenzsteine und jetzt im Mai 2015 fotografiert: von Nr. 65 (L427-bei Birkenhagen) bis Nr. 94 K64/K39-bei Vahlbruch.

Fehlende Steine wurden wegen Unzugänglichkeit des Geländes nicht aufgesucht bzw. sind auch zum Teil nicht mehr vorhanden.

Es sind nur unbehauhene große Felsen, als Obelisken, ohne Jahreszahl, aber mit fortlaufender Ordnungsnummer.

Die historische Grenze ist immer noch die Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bzw. die Kreisgrenze von Lippe und Holzminden.

Grenzsteine Nr. 11 / Nr. 18

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine Nr. 65 / Nr. 94

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

c) Grenzabschnitte der Grenze von Hagen/Pyrmonter Wald bis Kixmühle/Grenze der Exklave Lügde

1.) von Nr. 1/36 (Landesgrenze im Forst Barntrup bzw. Pyrmonter Forst bis 11D/10 und Nr. ../ 8 (Nr. ../9 nicht gefunden)

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe /Steinseite FW oder FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

2a.) Nr. 30 und Nr. 31 zwischen Hagen-Sportplatz und Nr. 1/36 (zwischen Nr. 30 und Nr. 73 nicht begehbare Rapsfelder - entlang dem Sportplatz)

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

2b.) von Nr. 73 (L947/L430 bei Hagen-Bad Pyrmont) bis Nr. 83 - danach Sturmwald, nicht begehbar

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

2c.) von Nr. 92 entlang dem Meintebach bis Nr. 101 an der Kixmühle

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

Bilder zu c) Grenzabschnitte der Grenze von Hagen/Pyrmonter Wald bis Kixmühle/Grenze der Exklave Lügde

1.) von Nr. 1/36 (Landesgrenze im Forst Barntrup bzw. Pyrmonter Forst bis 11D/10 und Nr. ../ 8 (Nr. ../9 nicht gefunden)

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe /Steinseite FW oder FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

Grenzsteine Nr. 1/36 - Nr. 11D/10 & Nr. 8

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Bilder zu c) Grenzabschnitte der Grenze von Hagen/Pyrmonter Wald bis Kixmühle/Grenze der Exklave Lügde

2a.) Nr. 30 und Nr. 31 zwischen Hagen-Sportplatz und Nr. 1/36 (zwischen Nr. 30 und Nr. 73 nicht begehbare Rapsfelder - entlang dem Sportplatz)

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

2b.) von Nr. 73 (L947/L430 bei Hagen-Bad Pyrmont) bis Nr. 83 - danach Sturmwald, nicht begehbar

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

2c.) von Nr. 92 entlang dem Meinebach bis Nr. 101 an der Klixmühle

Steinseite FL oder lippische Rose für Fürstentum Lippe / Steinseite FWP oder Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

Grenzsteine von Nr. 30 Hagen - Nr. 101 Klixmühle

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine der Paderborner Exklave Lügde

Urlaub vom 21.09.2014 bis 04.10.2014 in Polle an der Weser (Kreis Holzminden/Niedersachsen)

Historische Grenzsteine entlang der heutigen Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde.

1. Teil: Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

a) Grenze vom Köterberg bis zur Weser (West-Ostrichtung)

b) Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Süd-Nordrichtung)

2. Teil: Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

a) zum Teil Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

b) ehemalige Grenze der Exklave Lügde

Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/grenzsteine-laender-ii/grenzsteine-exklave-luegde/index.html

Besonders bedanke ich mich bei unserer Vermieterin der Ferienwohnung in Polle, Frau Magarethe Kehmeier, die mich vorab mit Unterlagen über die Grenzsteine versorgt hat und mir auch den Kontakt zu Herrn Dieter Stumpe, dem Grenzsteinexperten aus Lügde, vermittelt hat.

Der Köterberg liegt rund 13 km südsüdöstlich von Lügde, auf dessen Stadtgebiet auch sein Gipfel liegt, und etwa 10 km nordnordwestlich von Höxter erhebt er sich hoch über die ihn umgebende Landschaft. Der Berggipfel und wesentliche Teile des Bergrückens liegen in Nordrhein-Westfalen. Nur eine schmale, aber sich bis auf den Gipfel erstreckende Landzunge, die im unteren Teil im Tal eines Quellbachs vom Weser-Nebenfluss Lonaubach verläuft, gehört zu Niedersachsen. An dieser Zunge stoßen nahe dem Gipfel die nordrhein-westfälischen Kreise Lippe im Norden und Höxter im Süden mit dem niedersächsischen Landkreis Holzminden im Osten zusammen.

Der Köterberg wird erstmals 1430 urkundlich erwähnt. In den lippischen Grenzakten findet sich ein Eintrag im 16. Jahrhundert. 1536 schloss der Paderborner Bischof Hermann V. von Wied (zugleich Erzbischof von Köln), Herzog Ernst I. zu Braunschweig-Lüneburg und Simon V. Graf zur Lippe einen Vertrag über gemeinschaftliche Schürfrechte und einen Jahrmarkt am Köterberg ab. Bereits 1520 waren zwei Bergleute am Köterberg tätig gewesen, hatten aber keinen Erfolg. 1543 versuchte Hermann von der Malsburg erneut Gold, Silber, Kupfer und Blei am Köterberg abbauen zu lassen, allerdings auch ohne Erfolg.Karl Ludwig Edler von Lecoq nahm den Keutersberg zwischen 1796 und 1801 als Dreieckspunkt in sein militärisch-topographisches Kartenwerk auf.

Dreiländerstein auf dem Köterberg

Dreikantstein von 1783 mit der Ordnungsnummer 1 (I)

CSV - 1783 - I = Corvey, S = Sankt, V = Vitus

LP - 1783 = Grafschaft Lippe-Detmold

H- 1783 = Kurfürstentum Hannover

Dreiländerstein auf dem Köterberg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

a) Grenze vom Köterberg bis zur Weser (Grenzsteine Nr. 6 bis Nr. 142)

Die historische Grenze geht vom Köterberg am Dreiländerstein mit Nr. 1 in Richtung Osten und endet heute mit der Nr. 142 an der Weser, die von hierab ein Grenzfluss in Richtung Süden ist.

Früher endete die Grenze mit Nr. 143, ist aber nicht mehr vorhanden, da sie durch einen Hektometerstein ersetzt wurde.

Sie trennte Corvey (südlich) und Hannover (nördlich). Es sind nur unbehauhene große Felsen, als Obelisken, ohne Jahreszahl, aber mit fortlaufender Ordnungsnummer.

Die historische Grenze ist immer noch die Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bzw. die Kreisgrenze von Höxter und Holzminden.

Die Steine Nr. 2 bis Nr. 4 sollen nicht mehr vorhanden sein. Die Nr. 5 ist in der Karte noch eingezeichnet. Wir haben aber nur mit Nr. 6 den ersten Stein gefunden. Von Nr. 49 bis Nr. 136 haben wir die Grenze nicht aufgesucht, wegen Unwegsamkeit und der üppigen Natur.

Wir haben nur folgende Grenzabschnitte fotografiert:

1.) von Nr. 6 bis Nr. 48 (Nr. 13 bis Nr. 17 & Nr. 41 nicht gefunden bzw. nicht mehr vorhanden)

2.) von Nr. 137 bis Nr. 142

Grenzsteine Nr. 6 bis Nr. 142

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

b) Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Grenzsteine Nr. 2 bis Nr. 63)

Die historische Grenze geht vom Köterberg am Dreiländerstein mit Nr. 1 in Richtung Norden und endet an der Grenze der Exklave von Lügde - Nummer nicht bekannt.

Sie trennte Lippe (westlich) und Hannover (östlich). Es sind fast nur unbehauhene große Felsen als Obelisken, ohne Jahreszahl, aber mit fortlaufender Ordnungsnummer.

Sie beginnt mit der Nr. 2 (zerbrochen). Eine Ausnahme ist der Stein Nr. 4. Auf der einen Seite mit einem P (Preussen) und auf der anderen Seite ist ein J ? oder ein L seitenverkehrt (Lippe?)

Die historische Grenze ist zum Teil Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Nördlich von Sabbenhausen, an der Wörmke, wurde die neue Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bis nach Finkenborn verlegt, wo sie bei Grenzstein Nr. 269 wieder auf die historische Grenze trifft. Die historische Grenze endet am Grenzstein Nr. 1 bzw. Nr. 303 an einem Bach an der Straße L946 von Elbrixen nach Lügde. Nach der Karte war die letzte bekannte Grenzsteinnummer die Nr. 94 - nördlich der K67/K37 (Nr. 93) - zwischen Wörderfeld und Vaalbruch. Westlich davon gibt es noch 3 weitere Steine (Nr. unbekannt) an der Wörmke, dem Grenzfluss. Dann noch gibt es in Ratsek (Emmertal) auch noch 3 weitere Steine (Nr. unbekannt).

Wir haben nur folgende Grenzabschnitte fotografiert:

1.) Nr. 2 bis Nr. 10 (Nr. 8 nicht vorhanden)

2.) Nr. 24 bis Nr. 50 (Nr. 34 bis Nr. 39 & nicht gefunden bzw. Nr. 47 nur ein Sockelrest)

3.) Nr. 56 bis Nr. 63 (Nr. 62 nicht gefunden bzw. nicht mehr vorhanden)

Grenzsteine Nr. 2 bis Nr. 63

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Polle

Die Grenzbeschreibung des Amtes Polle von 1706

Von Friedrich Wittkopp

Das Fürstentum Calenberg erlangte im Jahre 1692 unter Herzog Ernst August die Kurwürde. Nach der Vereinigung mit dem Fürstentum Lüneburg (1705) führte es den Namen Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg. Allmählich aber setzte sich die Bezeichnung Kurfürstentum Hannover durch, da Hannover bereits 1636 unter Herzog Georg von Calenberg Residenzstadt geworden war. Die Kurfürstliche Kanzlei erließ 1699 eine „General-Instruktion“, wonach das gesamte Staatsgebiet, insbesondere jedoch die Staatsgrenzen, zu vermessen und in den Riß zu bringen seien. Diese umfangreiche und verantwortungsvolle Arbeit übertrug die Regierung dem französischen Vermessungsingenieur Couffiers de Bonnivet, genannt de Villiers, der bereits 1698 begonnen hatte. Beendet wurden diese Vermessungen erst im Jahre 1732.

In einer Reihe von Artikeln wurden die Amtmänner und Drosten aufgefordert, die notwendigen Vorarbeiten zu leisten, damit „bey Ankunft des Ingenieurs“ die eigentliche Arbeit beginnen könne. Frühere Grenzbeschreibungen und Urkunden sollten bereitliegen, de Villiers aber auf keinen Fall ausgehändigt werden. Er sollte vielmehr nur einen notwendigen Auszug erhalten. Grenzkundige ältere Personen und umsichtige Messgehilfen sollten jederzeit zur Verfügung stehen. Für ein ruhiges, freies Quartier, nach Möglichkeit nicht in einem Gasthaus -, war Sorge zu tragen. Der Lebensinterhalt sollte „für den genauesten Wert“ oder, wie es an einer anderen Stelle heißt, „für billige Bezahlung“ berechnet werden. Um weite, zeitraubende und beschwerliche Wege zu vermeiden, musste sich das jeweilige Quartier möglichst in der Nähe der Arbeitsstelle befinden. In Punkt sechs der allgemeinen Anweisung heißt es: „...daß die Dörffer, Klöster, Adeliche Häuser und andere einständige Höfe. Pässe, Zollstedte, Flüsse und vornehmste Bäche, Mühlen, Holtzungen, Berge, Brüche, Moraste und dadurchgehende Dämme und die vornehmsten Straßen und Wege bloß der Situation nach und ohne acute Abmessung in den Abriß gebracht werden“. Auf die Grenze und ihren Verlauf, auf ihre Festlegung und Vermessung aber kam es umsomehr an. Alle Streitigkeiten, die sich bei den Arbeiten vielleicht ergeben könnten, sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Punkt zehn besagt: „Da aber Gewalt dagegen gebrauchet werden wollte, haben die Beambte dieselbe mit Gegengewalt abzutreiben“. Auch sollte der Ingenieur mit der Kettenmessung „auf disseitiger Hoheit“ verbleiben.

Der erste Kartenentwurf, hier französisch brouillon genannt, war von den Beamten durch persönlichen Augenschein zu prüfen. Die Karten sollten nach Möglichkeit handlich im Gebrauch sein. So entstanden bei größeren Ämtern mehrere Karten unterschiedlichen Formats. Markierungen am Kartenrand sollten das Aneinanderfügen erleichtern.

Die Grenzvermessung und Grenzbeschreibung des Amtes Polle wurde in den Monaten Juli und August 1706 vorgenommen. Das amt war seit eh und je eine Exklave und von corveyischem, lippischem, waldeckischem und wolfenbüttelschem Gebiet eingeschlossen. Daher musste es von allen Seiten vermessen werden. Auch die Lage auf beiden Seiten der Weser und der ständige Wechsel von Berg und Tal erschwerten die Vermessungsarbeiten.

Der Grenzverlauf war durch Wege, Hecken, Quellen, Bäche und allein stehende „Malbäume“ (Buchen, Eichen, Ulmen, Ahornbäume) gekennzeichnet. Wo sie fehlten, traten „Mal- oder Schnatsteine“ mit eingehauenen Hoheitszeichen der beiden Grenznachbarn an ihre Stelle. Auf diese Weise ergaben sich im Amt Polle ringsherum eine Reihe von 117 Punkten, wobei sich Beginn und Ende in der Nähe des Forster Amtshauses auf beiden Seiten der Weser fast gegenüberlagen.

Was die alte Grenzbeschreibung von 1706 für den Heimatfreund der Gegenwart interessant macht, ist nicht der Verlauf der Grenze an sich. Der ist mehr oder weniger in den Landesgrenzen zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen/Lippe sowie in den Kreisgrenzen zwischen Hameln und Holzminden bis heute erhalten geblieben. Es ist vielmehr die Menge der Flurbezeichnungen, die uns über Dinge und Personen Aufschluss geben, die sonst längst vergessen wären. Während die Karte, die doch nach der Meinung ihres Zeichners „sehr exact“ sein sollte, nur wenige Flurnamen bringt, enthält die Grenzbeschreibung deren eine Fülle. Leider sind einige von unkundigen Beamten bei ihrer Übersetzung vom Niederdeutschen in Hochdeutsche in Form und Inhalt entstellt oder verdunkelt.

„Unter der Kolffte an der Weser beneben dem Hagen“ steht der erste Stein. Der noch heute oben an der Bundesstraße 83 zu bewundernde wuchtige Steinblock ist bereits Punkt fünf. Durch die Rehgrund, den Kandel, die Behrmannsgrund, das Schrindtal, das Geilental, die Wolfsgrund, über Sültegrund und Sültekamp, Luhmannsborn und Kirchenkamp führt der Grenzverlauf bis zum Brunnenspring unterhalb des Köterberges. Die „Eispfähle, ein kahler Placken zur rechten Hand“ (Punkt zehn), heißen richtiger „Eispfühle“, und die !Lichte Lied“ ist wohl eine helle Felswand, eine Leite, also ein Steilhang. Der Köterberg war und ist seit alten Zeiten ein Grenzberg.

„Bey einem alten verbrannten Buchenstamm (Punkt 20) stoßen die Hannöberische, Corfeysche und Lippesche Grentzen zusammen“. Vom Köterberg geht es hinunter „biß an das Falkenhägesche Holtz“. Punkt 28 ist „ein Eichenstuken am Wege, der aus dem Vogelsang nach des Landhauptmanns Wiese geht“. Die Flurbezeichnung Vogelsang, die eher den Gedanken an Frühlingsluft, Maiengrün und Vogelgezwitscher wachruft, war eine Stätte des Vogelfangs. Adelige Junker der Umgegend stellten hier, anderen Quellen zufolge, ihre tückischen Garne und Leimruten auf, um sich auf ihre Weise zu ergötzen. Neun solcher „Stellstäden“ befanden sich an diesem Ort.

Die erwähnte Wiese gehörte dem „Braunschweigischen Landeshauptmann des Hamelschen Quartiers“ Wilm Christian Geysen zu Polle. Wo „die Blanck- und Vale Luna, so beide kleine Wässerigen“, zusammenstoßen, war Punkt 30. Die Luna, auch Lonau genannt, mündet bei Polle in die Weser. Die Grenze führt über die „Bohlbrücke im Silbersiek“, den Falkenhagener Knick entlang, zum Hohlhöfels-Bach und trennte damals wie heute die Anwesen des Meyers und des Müllers in der Hünicher Grund.

Westlich von Vahlbruch bei den „lippischen Kämpen“ stießen die hannoversche, lippische und waldeckische Grenze zusammen. Punkt 68 war dort, wo „drei Mahlbuchen sich aufeinander finden“ . Zwischen Baarsen und Neersen auf waldeckischem Gebiet und Vahlbruch auf der hannoverschen Seite führte die Grenze auf Ottenstein zu „alwo – bei Punkt 84 – die Waldeckische Grenze sich endigt und die Wolfenbüttelsche wieder angeht“, durch das Blixental ging es weiter zum Lunborn.

Die Lumbornmühle wurde erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts von Brevörde in die Nähe dieser Quelle verlegt. – Am Kleff entlang senkte sich die Grenze allmählich den Berg hinunter, überschritt den „Brevördischen Weg“, die heutige Bundesstraße 83, und erreichte Reileifzen gegenüber die Weser. Das Amt Ottenstein war mit dem Verlauf im Graver Feld nicht einverstanden.

„Es contradiret dagegen und praetendiret die Schnaat vom Riepenbusche in gerader Linie durch das Feld biß gegen die jenseits der Weser in Uhr alter Zeit gewesene Hegelmühle, und von dar mitten in der Weser hinunter biß gegen Reileibsen“. Durch diesen von Wolfenbüttel in Frage gestellten Grenzverlauf erfahren wir etwas über eine so genannte Henge- oder Hängemühle, die vermutlich bei der Brille auf der Weser oder hart am Ufer gestanden haben muss. (W. KLEEBERG bringt in seine Niedersächsischen Mühlengeschichte auf Seite 82 das Bild eine Hengemühle in Aschen, Kreis Grafschaft Diepholz. Durch Anfragen bei dem Verfasser und bei der Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung in Detmold waren leider keine näheren Einzelheiten über diese Mühlenart zu erfahren).

„Die Schnatbache, so hinter Reileibsen her bey Timmermanns Hause in die Weser fließt“, kennzeichnet den weiteren Grenzverlauf. Diesen Bach geht es hinauf „biß an eine kleine Bache, daß Wasserröhrigen genannt“. Zwischen dem Kapenberge und der polleschen Länderei führt die Grenze durch das Vorwerk- oder Querkental hinunter „biß auf eine Eiche (Punkt 115) unten am Berge vor der Forstischen Ambtskuhweide. Von dannen gleich über biß an die Weser, woselbst die in die Weser gelegte Forstische Schlacht (Punkt 116) sich geendet“. Das Amt Forst beanspruchte einen anderen Grenzverlauf, nämlich von der Eiche (115) über die alte Kalkröse (Punkt 117) und von dort zum Weserufer. Dadurch entstand ein umstrittenes Gebiet, das auf einer Nebenzeichnung der Hauptkarte unter der Überschrift „Dispute au pres de vorst en grand et chiffrèe du nombre des verges“, also in größerem Maßstab mit der Anzahl der Ruten, dargestellt ist. Es hat die Form eines unregelmäßigen Vierecks. Die Entfernung, in heutige Maße umgerechnet, betragen von der Eiche bis zur Weser rund 56 Meter, von der Eiche bis zur Kalkrödse rund 150 Meter, von dort bis zur Weser 84 Meter, und der Flussabschnitt misst rund 80 Meter. Auf dieser Strecke ist auf der Karte das deutsche Wort „Schanz“ eingezeichnet, das in der Grenzbeschreibung jedoch nicht erwähnt ist. Sie misst etwa 20 Meter im Geviert.

Die „Schlacht“, auch „Schlagd“, hat ihren Namen von einem ein geschlagenen Pfahlwerk, das der Uferbefestigung und daneben auch dem bequemeren Anlegen von Schiffen diente. In ihrer unmittelbaren Nähe ist der berüchtigte „Sooster Pott“ zu suchen, der manchem Schiff zum Verhängnis wurde. – Hier havarierte am 11. April 1818 das Schiff des Schiffers Bellmann aus Vlotho. In der Anklage der zuständigen Mündener Kaufmannschaft bei der Königlich-Groß-Britannisch-Hannoverschen Provinzialregierung wurde als Ursache die alte verfallene Schlagt mit ihren aus dem Wasser ragenden Pfählen genannt.

Die „Kalkröse“ (Kalkrose oder Kalkrese) bezeichnet eine Kalkröste, also einen Kalkofen, zum Zwecke der Kalkgewinnung. – Die „Schanze“ wird ein Erdwall gewesen sein. Sie lag auf hannoverschem Gebiet. Hier unmittelbar an der Grenze mag sie eine gewisse militärische Bedeutung gehabt haben. Nach SCHNATH „Die Herrschaften Everstein, Homburg und Spiegelberg“, Verlag Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 1922, Seite 51 wurden in Holzminden am 19./29. Oktober 1678der Abschluss eines Hoheitsrezesses zwischen Braunschweig und dem Stift Corvey vollzogen, worin das Stift Braunschweig „die criminalis iurisdicto auf der Heerstraße im Brückenfelde und das Recht, dort Schanzen aufzuwerfen“, zugestand.

Aus der weiteren Grenzbeschreibung, die sich auf die Exklave Pegestorf bezieht, seien nur drei Punkte erwähnt. Punkt 118 liegt „über der Steinmühle, alwo der Hungerborn auß der Klippen fällt“. Damit ist der Quell gemeint, der das Mühlenrad treibt. Dann geht es „den Mühlenberg gerade hinauff nach der Eichen (Punkt 119), so auff der Klippen steht“. Punkt 123 ist der Ort, „woselbst die Egelbäke auf den Ufer schüßt“. Dieser Bach, der seinen Namen zweifellos von den in ihm lebenden Egeln hat, wird in einer Zeichnung der „Dölmer Gosse“ aus dem Jahre 1846 irrtümlich zum „Eichelbach“.

Die Grenzbeschreibung wurde in drei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt und von de Villiers, dem gewesenen Amtmann Joachim Niemeyer und den amtierenden Amtmann Georg Carl Kotzebue eigenhändig unterschrieben.

Der „Topographische Atlas“ von E. SCHRADER bringt in Nummer 136 einen Ausschnitt aus der Amtskarte von Villiers, nämlich den Flecken Polle und seine nächste Umgebung.

Quellen:

Ungedruckte Quellen:

Akten des Nds. Hauptstaatsarchivs Hannover/Hann. Des. 74, Polle 32

Anmerkungen zu den Grenzsteinen auf der Landesgrenze zwischen dem Calenberg/Hannoverschen Amt POLLE und dem Freien Reichsstift CORVEY/Preußischen Kreis HÖXTER

VORBEMERKUNGEN

a) In dem Bericht des Verfassers „Grenzsteine aus der Zeit vor 1600. Steinerne Male vom Schnippkopf im Vogler zur Alten Taufe im Deister“1) wird u.a. geschrieben: Auf der ´Anwande oder Schande` zwischen dem Calenberg/Hannoverschen Amt ´Polla` und dem Freien Reichsstift Corvey von den Weserauen `unter der Kolffte` bis auf den Köterberg gibt es eine große Anzahl von Grenzsteinen. Sie haben keine Jahreszahl, waren überhaupt zunächst ohne jegliche Zeichnung oder Beschriftung. Es sind vielfach recht große Steine, völlig unbearbeitet und ungefüge, so wie man sie gerade `ausgehauen` hatte. Die Ordnungszahlen von Nr. 1 auf dem Dreikantstein am Köterberg bis Nr. 141 nahe der Weser und bis zur verschwundenen Nr. 143 am Weserufer wurden nachträglich eingehauen, und zwar im Jahre 1832. Die Festlegung des Grenzverlaufs nach jahrzehntelangem Streit und einem Prozess vor dem Reichskammergericht2) in dem Grenzrezess vom 11. September 1590 erfolgte nach einer damals „in ihrer Art einzig dastehenden Aufteilung strittigen Geländes durch mathematische Vermessung und geodätische Zerlegung“ (SCHNATH, 1922, S. 38)

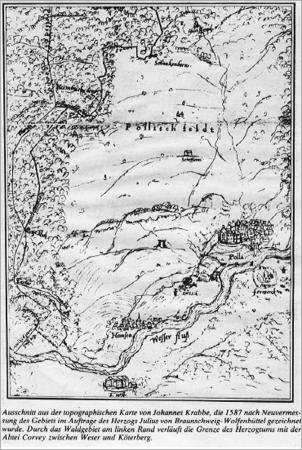

Als der Landmesser Joh. Krabbe3) im Dezember 1588 die endgültige Karte des Grenzverlaufs zeichnete, waren die genau nach Ruthen und Fuß eingemessenen 132 Grenzsteine schon eingesetzt. Das wird auch im Rezess von 1590 erwähnt. Unter etliche Grenzsteine hatte man vierkantige Backsteine gelegt, beschriftet mit den Namen der beteiligten Fürsten. Bei späteren Grenzbegehungen im 18. Jh. waren die Karte und die Grenzbeschreibung von 1590 schon in Vergessenheit geraten. Als man 1831/32 „etliche wandelbar gewordene“ Steine erneuerte, zehn zusätzliche Steine setzte und andere wieder aufrichtete, fand man unter dem Stein 23 einen Ziegelstein mit der Jahreszahl 1588. Corvey gehörte inzwischen zum preußischen Kreis Höxter. Nach dem Protokoll vom 22. Juli 1831 lassen sich die schon seit 1588 stehenden Grenzsteine ermitteln, da bis dahin außer dem Dreiländerstein am Köterberg (1783) und dem verlorenen Stein am Weserufer keine Steine erneuert worden waren.4)

b) Es sollen hier die beigezogenen Unterlagen ergänzend aufgeführt und die bei den Grenzbegehungen zwischen August 1982 und August 1983 gemachten Bilder beigefügt werden.

1. Eine Übersicht über den Grenzverlauf bietet die Karte der Nds. Landesaufnahme, Kartenblatt Nr. L4122 Holzminden (Abb. 1). Der Grenzverlauf entspricht noch dem von 1590. Nur die letzten 750 m am Köterberg finden sich auf dem nächsten Kartenblatt Nr. L4120 Bad Pyrmont. In diesem letzten Bereich findet man nur noch den Dreiländerstein von 1783. Polle nimmt nur mit einem schmalen Geländestreifen am Gipfelbereich teil, auf dem aber das Köterberghaus steht. Der Fernmeldeturm steht in Nordrhein-Westfalen, im alten lippischen Amt Schwalenberg.

2. In den Lippischen Regesten (PREUSS und FALKMANN, 1868) wird von einem Abschied von 1527 über das Dreiländereck berichtet. Es soll ein Wandelstein mit goldenen Buchstaben gesetzt worden sein, weisend in dreier Herren Lande. 1590 wird dieser Stein nicht mehr erwähnt.

3. In der Kopie des Grenzrezesses von 1590 (NRW StA MÜNSTER Ms-Mc-VII 5205, S. 164) vermerkt, dass am 10. Sept. 1783 an Stelle des Grenzsteins 132 (Ordnungsnummer von 1590) gemeinsam ein dreieckiger Stein mit den Buchstaben H, C und L, die angrenzenden Lande bedeutend, gesetzt worden sei. Das Protokoll darüber müsse sich im Corveyschen Archiv befinden. Der Grenzstein steht noch heute (Abb. 6 und 7).

4. In dem Grenzrezess zwischen Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel (1589 – 1613, er war auch Inhaber des Herzogtums Calenberg-Göttingen) und dem Abt zu Corvey, Dietrich von Berninghausen vom 11. September 1590 (NRW StA MÜNSTER Ms-Mc-VII 5205) und in der Grenzkarte des Landmessers Johannes Krabbe vom 6. Dezember 1588 (Nds. HStA HANNOVER 12 b Polle 8 pm) sind die Grenzsteine von der Weser an bis zum Köterberg bis zur Ordnungsnummer 132 laufend nummeriert. Jedoch erscheinen die Nummern nicht auf den Grenzsteinen. Es wurde im Vertrag bestimmt, dass die Ecken der Steine auf das nächste Mal zeigen sollten, auch sollten außer den im Vorwort erwähnten Backsteinen, - zu setzen, wo man es für nötig hielt, - in die Grube unter die Steine wie üblich Kohlen, Schlacken, Glas und zerschlagene Ziegelsteine gelegt werden.

5. Nach der Neuordnung der Grenze 1831/1832 wurde am 23. August 1832 bezüglich des Grenzsteins Nr. 23 (Abb.) 11) ein gesondertes Protokoll aufgenommen, wohl an dem gleichen Tage, an dem auch die neuen Grenzsteine eingesetzt wurden (Nds. HStA HANNOVER 82 b, Calenberg 184).

6. Man fand unter dem wieder aufgerichteten Stein 23 am Köterberg großen Backstein wie folgt beschriftet: ANNO 1832

Der Backstein wurde wieder am Fuße des Steins eingelegt, nachdem man seine Rückseite „graviret“ hatte.

Dieser Backstein bestätigt, dass die Grenzsteine des Rezesses von 1590 schon 1588 gesetzt worden waren, als Abt Diderich schon amtierte.

7. Mit dem Grenzrezess von 1831 (Nds. HStA HANNOVER Hann. 74, Polle 48) finden wir den Anschluss an die heutigen Verhältnisse auf der Grenze. Es wurden nicht nur die Grenzsteine restauriert, es wurden vor allem Ordnungsnummern in die Steine gemeißelt, die allerdings in Unkenntnis des Rezesses von 1590 und der Krabbeschen Karte von 1588 nunmehr gegenläufig am Köterberg beginnen, beim Dreikantstein von 1783 mit der Ordnungsnummer 1, und mit der Ordnungsnummer 143 an der Weser enden.

Die Grenzbegehungen des Verfassers zwischen August 1982 und August 1983 ergaben, dass die meisten der 143 Steine noch vorhanden sind, mit Ausnahme allerdings derjenigen, die außerhalb des Waldes am Köterberg 1831/32 standen oder gesetzt wurden. Von den ersten 19 Steinen wurden nur Nr. 10 und 14 gefunden. Im Übrigen wurde aber eine genaue Zählung nicht vorgenommen.

8. Es bleibt nun eine recht unbedeutende und auch wenig interessante Aufgabe, nämlich die Antwort auf die Frage zu suchen, welche der heute noch auf der Grenze stehenden Steine schon 1588 gesetzt worden sind. Da alle Grenzsteine roh und unbehauen sind und alle die Ordnungsnummern von 1831 tragen, können wesentliche Erkenntnisse mit einer Zuordnung der Steine auf ein Bestimmtes Jahr nicht gewonnen werden. Soweit die vorhandenen Unterlagen ausreichen, sollen sie jedoch ausgewertet werde.

9. Im Wesentlichen ergibt sich aus dem Grenzrezess vom 22. Juli 1831 (Nds. HStA HANNOVER Hann. 74, Polle 48), welche alten Grenzsteine damals noch standen. Es werden mit den vorgesehenen neuen Ordnungsnummern die vorhandenen 121 alten Grenzsteine bezeichnet und ebenso die 22 neu zu setzenden, teils als Ersatz für verlorene Steine, teils als zusätzliche Steine. Es stehen nun, bzw. sollen stehen 11 Steine mehr als 1590. Zu prüfen bleibt, welche der 121 alten Grenzsteine schon einmal erneuert worden sind. Das ist einmal der Stein 1 auf dem Köterberg (siehe Absatz 3). Das ist ferner der Stein an der Weser, dessen Fehlen man 1738 feststellte (Nds. HStA HANNOVER Hann. 74, Polle 42) und der nach einem Zusatz auf dem Protokoll von 1738 im Jahre 1750 eingesetzt wurde. Im Übrigen ist das Protokoll von 1738 ersichtlich ungenau. Das bemerkt 1830 auch der reitende Förster zu Polle Kaye (Nds. HStA HANNOVER Hann. 82 b, Calenberg 184). Jedoch berührt das die Frage des Verlustes und Ersatzes alter Steine nicht. Es wird 1738 auch noch eine Grenzbeziehung von 1725 erwähnt, die zu keiner Regulierung geführt habe. Ihr Protokoll ist nicht bekannt. Schließlich gibt es noch eine Grenzbeschreibung vom 16. August 1706 (Nds. HStA HANNOVER Hann. 74, Polle 32) Sie ist flüchtig und zählt nicht einmal die Grenzsteine, beschreibt ihre Standorte auch nicht.

Man kann also von dem Protokoll vom 23. Juli 1831 ausgehen und abzüglich Stein 1 und Stein 143 folgende Grenzsteine in das Jahr 1588 datieren: 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 bis 115, 117 bis 124, 126, 127, 128, 135, 136, 138, 140, 141, 142.

Es wurde 1833 auch eine Grenzkarte gezeichnet von dem Revierförster Krüger.

Nach Wittkopp ist sie im Hauptstaatsarchiv Hannover unter 11 b 44m.

Die neuen Grenzsteine werden am 23. Aug. 1832 gesetzt worden sein, da nach einem Schreiben auf diesen Tag Terminvereinbart wurde

(Nds. HStA HANNOVER Hann. 74, Polle 48, Teil B). Gleichzeitig werden wohl auch die Ordnungsnummern auf den Grenzsteinen angebracht worden sein.

10. Man könnte geneigt sein, Ortschroniken u. a. auch danach zu bewerten, wieweit sie bei einer Lage an historischen Grenzen auch Grenzfragen erörtern, ob sie örtliche und überörtliche Wegeverhältnisse aufzeigen und ob sie Urkunden, vor allem auch Grenzurkunden hinsichtlich der alten Flurnamen auswerten. Friedrich WITTKOPPS Heinser Chronik von 1957 (WITTKOPP 1957) und seine ergänzenden Berichte wie „Grenzbeschreibung des Amtes Polle von 1706“, „Grenzstreit zwischen Abt und Herzog“5) und „Flurnamen des Fleckens Polle“6) müssten da eine gute Note bekommen.

11. Die Bemühungen des Verfassers galten den vorhandenen Grenzsteinen und ihre Geschichte. Das Thema der Flurnamen im Grenzbereich blieb unbearbeitet. Es würde sich aber eine Auswertung aus WITTKOPPS Berichten, aus den Urkunden und Karten lohnen. Jedoch sind der Orientierung wegen einige Hinweise angebracht. Vom 1. Grenzstein, der 1588/90 am Weserufer gesetzt wurde, verläuft die Grenze „in der Kolffte“ hinauf „über den wegk“ (d. i. die Straße von Heinsen nach Stahle), wo der 5. Stein (1831/32 Nr. 140) gesetzt wurde. (Abb. 20). Dann geht die Grenze „am Wittelse“ in „Rehgrund“, diesen hinauf an den „Ascherberg“ und „umb den Ascherberg“ herum. Im weiteren Verlauf quert die Grenze eine ganze Reihe teils flacher, teils tiefer Gründe. So zunächst zwischen dem 18. und 19. Stein „die grundt lütken Steindahl genannt“, etwa beidem Stein mit der heutigen Nummer 122. Beim 28. Stein wird der „Birrmans oder Woltgrund“ erreicht, heute Stein 114 (Abb. 19). Unter dem Rezess von 1590 nicht genannten Stieltalsberg stehen die Steine 37 und 38 (105 und 104), (Abb. 18 und 17). Der Stieltalsgrund“, der sich ebenso wie das kleine Steintal zum Bermannsgrund hinzieht, wird bei Stein 40 (102) erreicht. 250 m weiter westl. liegt Stein 42 (100) „fürm ligten lied“ (Abb. 16). Bei Stein 53 (89) geht es in die „Düstere Grund“ (Wolfesgrund), der sich zum „Geilental“ hinunterzieht. Die nächsten beiden Gründe, die auch zum Geilental hinunterführen, sind der „Wilmeroder Grund“. Wo sich Stein 58 und 59 (84, 83) befinden und der „Bremer- oder Schützengrund“ (Sülte-Grund), wo Stein 66 und 67 stehen (75, 76). Über die „Sülten Kämpe“ mit Stein 71 (71), (Abb. 15) geht es dann an „die grundt Lurmans Wiese“ (Liemannns Born) mit Stein 74 (68). Beim 95. Stein (47) geht es über „die schmedesser bach“ (heute Forsterbach) und bei Nr. 100 (42) über den „Vietshagen“, weiter „im Moraß“ (Weg zum Forsthaus Ziegelei) mit Stein 103 (39). (Abb. 14) zu Stein 111 (31) auf einer unbenannten Kuppe (Abb. 13). Stein 117 (25) steht im Bachgrund vor dem Hang „unter dem Köterberg“ (Abb. 12). Dann folgen Stein 119 (23), (Abb. 11) und Stein 120 (22).(Abb. 12) im Angang „unterm Köterßberg“. Über Stein 123 (19) (Abb. 9) erreichen wir dann „das ende des holtzes, den Treisch deß Köterbeges“ mit Stein 124 (18).

Aus den vorstehenden Angaben ist ersichtlich, dass sich jedenfalls von Stein 18 an bis zum Stein 112 vor dem Bermannsgrund eine Konkordanzliste aufstellen lässt. Man braucht nur fortzuschreiben von Stein 18 (neu 1831) = Stein 124 (alt 1588) zu Stein 19 (1831) = Stein 123 (1588) usw.

12. In der Karte der Kurhannoverschen Landesaufnahme des 18. Jahrhunderts – Blatt 137 Polle – aufgenommen 1783, ist der Grenzverlauf gut zu erkennen, auch die Gründe, die die Grenze durchquert und die mit Namen bezeichnet sind. Jedoch sind keine Grenzsteine eingezeichnet. Abb. 6 links: Stein 1, Dreiländerstein auf dem Köterberg, 1783.

Höhe 95 cm, Breite jeder Stein 39/40 cmAbb. 7 links: Stein 1, Dreiländerstein auf dem Köterberg, 1783.

Höhe 95 cm, Breite jeder Stein 39/40 cm

Anmerkungen:

1) Dewezet Hameln, Feierabend an der Weser Nr. 15 vom 16.04.1983

2) siehe Fr. Wittkopp in der Dewezet Hameln, Feierabend an der Weser Nr. 47 vom 24.11.1979

3) Über ihn schrieb Fr. Wittkopp in der Dewezet Hameln, Feierabend an der Weser vom 15.03.1980

4) Zwei vorgelegte Fotos wurden in dem Bericht der Dewezet leider nicht übernommen.

5) siehe Anmerkung 2.

6) Dewezet Hameln, Feierabend an der Weser Nr. 44 vom 01.11.1980.

Quellen:

Ungedruckte Quellen: Kopie des Grenzrezesses vom 11. September 1590 zwischen Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Lüneburg und Abt Dietrich von Berninghausen des Stiftes Corvey, NRW StA Münster Ms-McVII 5205. Grenzkarte des Johannes Krabbe vom 6. Dezember 1588, Nds. HStA Hannover 12 b Polle 8 pm. Protokoll des Oberförsters Holzen, Grohnde 3. Okt. 1832, Nds. HStA Hannover Hann. 82 b Calenberg 184. Akte betr. Die Grenze zwischen dem Preuß. Kreise Höxter und dem Hann. Amte Polle. Teil II, Grenzprotokoll und Rezeß vom 22. Juli 1831, Nds. HStA Hannover Hann. 74 Polle 48. Grenzprotokoll vom 30. Sept. und 1. Okt. 1738 auf der Poll. Und Corveyschen Grenze, Nds. HStA Hannover Hann. 74 Polle 42 Bericht des Reitenden Försters zu Polle betr. Forst-Grenz-Sachen im Amte Polle vom 29 Juni 1830, Nds. HStA Hannover Hann. 82 b Calenberg 184. Neue Grenzbeschreibung des Churfstl. Amts Polle wie dieses Amt und dessen Grenze im Juli und August 1706 durch den Ingenieur Capitain M. de Villers gemessen und in Abriss gebracht worden. Polle 16. Aug. 1706, Nds. HStA Hannover Hann. 74, Polle 32. Schreiben des Amtmanns in Polle an den Landrat zu Höxter vom 16. Aug. 1832, in Teil 3 der zu (5) genannten Akte. Gedruckte Quellen: PREUSS, O und FALKMANN, A. (1860 – 1868): Lippische Regesten,. Aus gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet, Band 1 – 4. Lemgo und Detmold 1860 – 1868. Neudruck Osnabrück 1975

Literatur:

SCHNATH, G. (1922): Die Herrschaften Everstein, Homburg und Spiegelberg. Grundlage zur historischen Geographie der Kreise Hameln und Holzminden, Göttingen 1922. WITTKOPP. F. (1957): Heinsen: Die Geschichte eines Oberweserdorfes. Hannover 1957.

Bilder zum Artikel

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |