Grenzsteine bei Wulfen, Lembeck und Lippramsdorf

Paul Oeinck aus Enschede teilte mir mit , dass er am 10. August den alten historischen Grenzstein aus dem 16. Jahrhundert auf der Grenze Wulfen-Lippramsdorf zwischen den Höfen Schulte-Bockholt und Uhlenbrock aufgesucht hatte. Ich kannte den Stein aus der Website von Wulfen/WIKI/Grenzen und nahm es zum Anlass, das ich ihn und auch die beiden dort aufgeführten neueren Grenzsteine am 20. August ebenfalls aufsuchte. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch das Schloss Lembeck (nur von außen) mit dem Schlosspark besichtigt.

Die historischen Karten und den Text habe ich der Website: http://wulfen-wiki.de/index.html/Grenzen entnommen.

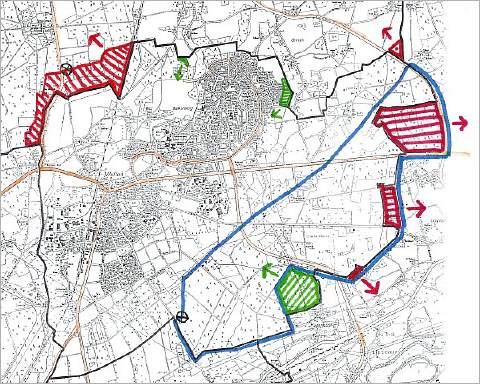

Historische Grenze bis 1975

Die 7 Gemeinden der Herrlichkeit Lembeck, bzw. der Ämter Lembeck und Altschermbeck, bzw. des Amtes Hervest-Dorsten (bis 1929 ohne Dorsten). Die Wulfener Grenze bestand so bis 1975.

Aufgrund der im Mittelalter reich vorhandenen Landflächen bestand damals keine Notwendigkeit, dem einzelnen Nachbarn genaue Grenzmarken für die Bewirtschaftung von Acker, Weide und Wald zu setzen. Mit zunehmender Besiedlung und wachsender Bevölkerung ergab sich hierfür jedoch aus verschiedenen Gründen ein immer größeres Bedürfnis. In damaliger Zeit war es wegen fehlender technischer Hilfsmittel großflächig nicht möglich, die Grenzen mit genauer Bezeichnung und Verlauf in Karten fest zu halten. Neben der Festlegung natürlicher Nutzungsgrenzen dienten, wo diese nicht ausreichten, auch künstliche Anlagen wie Gräben und Wallhecken als Grenze.

Grenzen wurden auch mittels abgeschnittener Zweige markiert. Diese als "Schnat" oder "Schnad(e)" genannte Kennzeichnung kommt aus dem hochdeutschen "snatte" und bezeichnet ein junges, abgeschnittenes Reis (Zweig). Oft dienten auch freistehende, markante Bäume, sog. "Schnatbäume", als Grenzmal. Eingegrabene Pfähle zur Grenzmarkierung hatten den Nachteil, dass sie abfaulten und verschwanden. Das führte dazu, Steine als Grenzzeichen einzugraben, die man auch "Palsteine" oder "Friedesteine" nannte, weil sie einen umfriedeten Bereich umschlossen.

Da es keine Karten gab, musste die sich so gebildete Grenzziehung den Betroffenen von Generation zu Generation bekannt gemacht werden, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Daraus ergaben sich die "Schnatgänge" genannten Grenzbegehungen. Wegen der meist ausgedehnten Marken, den gemeinsamen land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsgebieten, wurde diese Begehung in räumliche und zeitliche Abschnitte unterteilt. Der Heimatverein Wulfen setzt diese uralte Tradition mit den seit 1936 durchgeführten Schnatgängen entlang der ehemaligen Wulfener Gemeindegrenze bis heute fort.

Heute sind die Grenzen der Besitz- und Herrschaftsverhältnisse längst auch kartenmäßig erfasst. Dies hatte in der Hauptsache aber seinen Grund in der Anfang des 19. Jahrhunderts bei uns eingeführten Grundsteuer. Um die jeweilige Steuerumlage zu ermitteln, wurden in unserem Raum von 1822 bis 1825 die Grundstücke katastermäßig vermessen. Daraus sind die Katasterurkarten der einzelnen Flure der ehemaligen Gemeinde Wulfen entstanden. Diese Karten sind teilweise noch heute die Grundlage für die Durchführung von Grundstücksvermessungen zur Fortführung des Liegenschaftskatasters.

Die ursprüngliche, selbstständige Gemeinde Wulfen bestand aus den Bauerschaften Dorf, Dimke und Deuten und war nach der 1822 erfolgten Kartierung in 18 Flure eingeteilt. Die Dorfbauerschaft umfasste den Dorfkern mit den umliegenden Ansiedlungen Lehmkuhle, Wauert und Köhl. Die Anwesen in Dimke, Surick und Kippheide bildeten die Bauerschaft Dimke, die ab 1965 Hauptsiedlungsgebiet der Neuen Stadt Wulfen-Barkenberg wurde. Zur Bauerschaft Deuten zusammengefasst waren die drei Siedlungen Deuten, Sölten und Brosthausen.

Das Gemeindegebiet umfasste insgesamt 3.395 ha oder rd. 34 qkm. Nach der Urkatasterkarte von 1822 war die Gemeindegrenze rd. 35 km lang. Grenznachbarn waren die Gemeinden Hervest im Süden, Holsterhausen im Südwesten, Altschermbeck im Westen, Rhade im Nordwesten, Lembeck im Norden und Lippramsdorf im Südosten. Die Längsausdehnung des Gemeindegebietes von Westen nach Osten betrug etwa 10,5 km, die Grenzabstände von Norden nach Süden lagen im Westen zwischen 4 km und 6 km. Nach Osten hin lief das Gemeindegebiet in einer Spitze östlich der heutigen Straße Lembeck-Lippramsdorf aus.

Diese Grenzziehung bestand im Wesentlichen bis zur Eingemeindung Wulfens in die Stadt Dorsten zum 1. 1. 1975 im Zuge der kommunalen Neuordnung.

Einzelne alte Grenzsteine zeigen, insbesondere in der Nachbarschaft zu Lippramsdorf, diesen historischen Grenzverlauf heute noch an. Um diesen heimatgeschichtlich erhaltenswerten Grenzverlauf in Erinnerung zu halten, hat der Heimatverein Wulfen anlässlich seines 23. Schnatganges am 9. 4. 2006 im damaligen Grenzdreieck Wulfen-Hervest-Lippramsdorf östlich des Orthöver Weges eine Basaltsäule als Gedenk-Grenzstein gesetzt, auf dessen seitlich grenzgerichteten Flächen senkrecht die Namen der drei hier aneinandergrenzenden Gemeinden eingemeißelt sind.

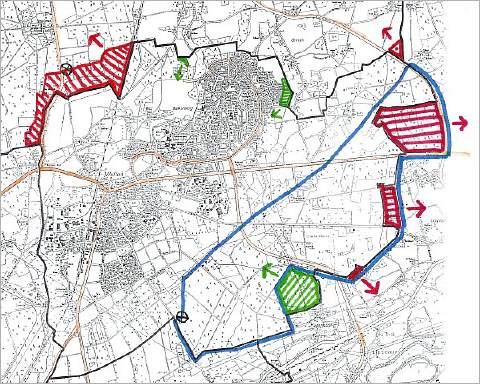

Aktuelle Grenze seit 1975

schwarz=aktuelle Grenze seit 1977,

blau=Lippramsdorfer Gebiet seit 1975 zu Dorsten/Wulfen,

rot=nachträgliche Korrektur 1983 zugunsten Halterns,

grün=nachträgliche Korrektur 1983 zugunsten Wulfens/Dorstens. Änderungen 1977 gegenüber Lembeck sind ebenfalls rot/grün eingetragen.

Die Standorte der beiden Gedenkgrenzsteine sind markiert mit einem eingekreisten X.

1.) Alter Grenzstein Wulfen-Lippramsdorf zwischen den Höfen Schulte-Bockholt und Uhlenbrock

2.) Gedenk-Grenzstein von 2006 am Gemeindedreieck beim Orthöver Weg

3.) Gedenk-Grenzstein an der früheren Grenze zu Lembeck bei Haus Natteforth

1.) Schloss Lembeck (nur Außenbereich) und Schlosspark Lembeck

2.) Kreuz bei Haus Natteforth (nahe Gedenk-Grenzstein bei Haus Natteforth