Frank Bergmann aus Aachen hat die Grenzsteine von Preussen-Belgien (bis 1920) aufgesucht, fotografiert und eine ausführliche Dokumentation (Text mit Bildern) verfasst.

Unter seinem Copyright hat er sie zum Veröffentlichen auf meiner Website mir zur Verfügung gestellt.

Grenzsteine

Sie stehen fast alle noch, die alten Herrschaften, trotz ihrer beinahe zweihundert Jahre. Die meisten aufrecht, einige altersbedingt etwas zur Seite geneigt, einige, wenige nur noch als Stumpf, manche moosbewachsen und zerfurcht, aber immer noch präsent und markant. Und das war auch lange ihre Bestimmung:

Die meist achteckigen, durchnummerierten, teilweise mannshohen Grenzsteine mit den Buchstaben P (Preußen) auf der einen und B (Belgien) auf der anderen Seite ersetzten 1839 ihre hölzernen Vorgänger und markierten bis zum Inkrafttreten des Versailler Vertrages im Januar 1920 die Staatsgrenze zwischen dem Deutschen Reich und dem Königreich Belgien und zwar vom heutigen Dreiländereck D / B / NL auf dem Vaalser Berg bei Aachen bis zur luxemburgischen Grenze südwestlich von St. Vith.

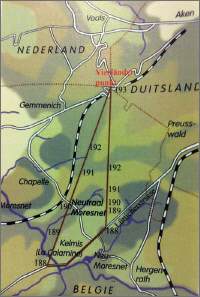

Am bekanntesten in der Aachener Gegend sind sicherlich die Grenzsteine auf dem Vaalser Berg. Dieser heutige Dreiländerpunkt war von der Gründung Belgiens 1830 an bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ein VIERländerpunkt: Hier oben stieß nämlich noch eine weitere Grenze hinzu: Die des politischen Kuriosums Neutral-Moresnet, auf dessen Bildung sich die benachbarten Siegermächte Preußen und die Niederlande 1816 ein Jahr nach dem Wiener Kongress nach dem Sieg über Napoleon geeinigt hatten. Ein Territorium, das wegen seiner wertvollen Galmei-Vorkommen (Zinkerz) gleichermaßen von Preußen und den Niederlanden beansprucht wurde; später von Belgien, das sich 1830 von den Niederlanden abgetrennt hatte. Die schnurgeraden Grenzen des sogenannten „Neutralgebietes“ waren von den Kartographen mit dem Lineal auf der Landkarte gezogen worden, weshalb es ungefähr die Form eines spitzwinkligen Dreiecks hatte. Ein Tortenstück von ca. 3,4 qkm; die im Norden liegende Spitze auf dem Vaalser Berg, den Tortenrand im Süden bildete die Lütticher Straße im heutigen belgischen Kelmis.

Unsere Tour beginnt bei den erwähnten Grenzsteinen am Dreiländerpunkt auf dem Vaalser Berg: Der Grenzstein 193 war der nördlichste Punkt der preußisch-belgischen Grenze, die von hier aus - markiert durch die in doppelter Zählung aufgestellten, heute nicht mehr existierenden Steine 192 bis 188 (s. Karte) - nach Süden entlang der langen Seiten des Dreiecks von Neutral-Moresnet hinunter nach Kelmis bis zur Lütticher Straße verlief undvon dort in südwestlicher Richtung die Lütticher Straße entlang bis zum Weißen Haus (Maison Blanche) kurz vor dem Ort Henri Chapelle.

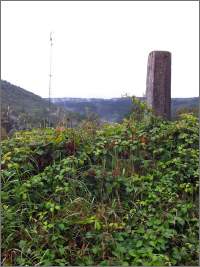

Bild: Nr. 193 auf dem Dreiländerpunkt; rechts daneben der belgische Grenzpfahl Nr. 1

Das Weiße Haus war damals eine Grenzstation. Hier stehen zwei Steine (Nr. 187), von denen derjenige an der Ecke des Gebäudes im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich durch einen amerikanischen Panzer „enthauptet“ wurde. Bei Erdarbeiten zum Bau des vor dem Haus befindlichen Kreisverkehrs fand man 2010 das fehlende Stück im Erdreich und ließ es durch

eine Spezialfirma wieder aufsetzen, was man dem Stein allerdings ansieht.

Nr. 187 – Zwei Steine am Weißen Haus

Nr. 187 – Zwei Steine am Weißen Haus

Der Grenzverlauf machte am Weißen Haus einen 90-Grad-Schwenk und führte in südöstlicher Richtung entlang der Straße nach Eupen. Sie heißt heute noch Rue Mitoyenne oder Neutralstraße und ist nunmehr die Grenze zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Gemeinschaft in Ost-Belgien.

Überhaupt ist die grenzmarkierende Aufgabe der Steine erhalten geblieben: Heute eben nicht mehr als Staatsgrenze, sondern als Gemeinde- bzw. Stadtgrenze innerhalb Belgiens. Die Rue Mitoyenne führt durch den kleinen Ort Herbesthal, der sich zur Kaiserzeit auf der ehemals preußischen Seite mit einem prachtvollen wilhelminischen Grenzbahnhof schmückte: Von Belgien kommend sollte der erste Bahnhof auf deutschem Gebiet besonders beeindruckend sein. Leider wurde er 1983 abgerissen.

Am Ortseingang von Eupen schließlich führte ein erneuter rechtwinkliger Knick nach Südwesten von der Rue Mitoyenne weg. Hier steht etwas versteckt neben einem Parkplatz an der Außenwand eines Lokals der Stein Nr. 186.

Es würde zu weit gehen, hier alle Schwenks im Eupener Stadtgebiet ausführlich zu kommentieren; nur so viel: Fast alle Steine stehen noch, was sicherlich den Tatsachen zu verdanken ist, dass sie erstens denkmalgeschützt sind und zweitens heute die Eupener Stadtgrenze markieren.

Bild Nr. 184 Eupen (Hochstraße / Ecke Vervierser Straße; zwei gegenüberliegende Steine)

185 im Industriegebiet Eupen konnte ich nicht mehr auffinden.

Bild: Ehemaliges preußisches Zollhaus am „Garnstock“ an der Vervierser Straße,

ca. 50 m von 184 entfernt

Bild: Eupen Vervierser Straße / Ecke Röreken zwischen 184 und 182 gegenüber dem ehemaligen Zollhaus. Die Inschrift ist kaum noch zu lesen;

sie lautet wahrscheinlich: „PREUSSISCHES NIVELLEMENT 1878“

183 existiert nicht mehr.

Bild: Nr. 182 Stockem (zwei gegenüberliegende Steine)

Bild: Nr. 181 Nähe Hof Röreken (ebenfalls zwei Steine)

Bild: Nr. 180 Ortsgrenze Eupen / Membach

Rue du Pensionnat / Stendrich

Bild: Nr. 179 Feldweg zwischen Stendrich und Limburger Weg

Bilder: Nr. 178 Eupen (Limburger Weg) Zwei Steine

Bilder: Nr. 178 Eupen (Limburger Weg) Zwei Steine

Bild: Nr. 177 Eupen (Feld zwischen Limburger Weg und Oestraße)

Bild: Nr. 176 Eupen, ca. 50 m von 177 entfernt

Bild: Nr.175 (Ortsausgang Oestraße Richtung Baelen)

Bild: Nr. 174 Eupen (zwischen Weser und Oestraße, Höhe Campingplatz Hertogenwald, schwierig zugänglich hinter einem Reitstall)

Bild: Nr. 173

Bild: Nr. 172

Bild: Nr. 171

Bild: Nr. 170

Bild: Nr. 169 Eupen (Plaatschergatz, Stein mit Hinweisschild)

Bild: Nr. 169 Eupen (Plaatschergatz, Stein mit Hinweisschild)

Bild: Nr. 168

Bild: Nr. 167

Bild: Nr. 166 Eupen

(im Wald ca. 200 m vom Ortsausgang Malmedyer Str. entfernt mit Hinweisschild auf Denkmalschutz)

Bild: Nr. 165 Eupen (Nähe Ortsausgang Malmedyer Straße (N 68))

Bild: Nr. 164 Eupen

(Ortsausgang an der Malmedyer Str. (N 68), gegenüber Restaurant „Stiefel“)

Bild: Nr. 163 Eupen

(Selterschlag, zwischen einem Wohngrundstück und dem Waldrand)

Bild: Nr. 162 Eupen

(Waldrand am Schießplatz Ochsenalm)

Bild: Nr. 161 Eupen

(Ortsausgang Hütte, ca. 100 m oberhalb der Straße am Waldhang)

Bild: Nr. 160

vor der Lagerhalle einer Firma in Eupen, Hütte Nr. 60, etwa 20 m vom Flüsschen Hill entfernt, das in die Weser (Vesdre) mündet und ab hier bis Stein 157 bei Baraque Michel die Grenze bildete.

Bild: Nr. 159 (?)

Der Stein ist wahrscheinlich nicht original, sieht völlig anders aus als die anderen und trägt keine erkennbare Inschrift. Er steht am Teich des Restaurants „Atelier“ in Eupen, Hütte Nr. 64. Das Restaurant besteht aus einer alten Wassermühle und einer ehemaligen Fabrikhalle auf der vormals preußischen Grenzseite. Die Tatsache, dass der Stein sich in einer Linie mit 160 und 158 befindet, spricht dafür, dass es sich um den Grenzstein 159 handeln könnte. Hier bin ich mir allerdings sehr unsicher.

Bild: Nr. 158 Eupen

(oberhalb der Hill, ca. 200 m südlich von 159)

Dies ist für ca. 10 km der letzte Stein.

Bild: Nr. 157 im Hohen Venn ca. 2 km östlich von Baraque Michel im Quellgebiet der Hill

Bild: Nr. 156 ca. 1 km östlich von Baraque Michel am Holzsteg

Bild: Nr. 155 mit Stützkonstruktion, ca. 100 m östlich von Baraque Michel

Bild: Nr. 154 Diese Rekonstruktion befindet sich am Parkplatz von Baraque Michel.

Das Original stand ursprünglich gegenüber der Herberge. Hier überquerte der Grenzverlauf die Straße (heutige N 68) und führte in gerader Linie weiter in südwestlicher Richtung parallel zum Polleur-Bach durch das Hohe Venn.

Bild: Hinweisschild zu Nr. 154

Bild: Nr. 153 westlich von Baraque Michel, Inschrift nicht mehr lesbar

Bild: Nr. 152

Bild: Nr. 151 am „Kreuz der Verlobten“ Hier kamen im Januar 1871 der Arbeiter Francois Reiff aus Bastogne und die Magd Mar ie Josephe Solheid aus Xhoffraix ums Leben. Die Verlobten erfroren beim Versuch, das verschneite Venn zu überqueren, um sich in Xhoffraix die erforderlichen Papiere für ihre Heirat zu besorgen. Nachdem die junge Frau bereits entkräftet im Schnee zusammengebrochen war, versuchte Reiff noch Hilfe zu holen, indem er in Richtung Jalhay weiterging, aber auch er erfror. Ein preußischer Zöllner fand die junge Frau erst zwei Monate nach ihrem Tod, nachdem die Schneeschmelze eingesetzt hatte.

Bild: Nr. 150 auf der Vecquée, einem der damals wenigen befestigten Wege von Hockai

(bei Malmedy) über das Hohe Venn.

Bild: Nr. 149 auf der Vecquée

Bild: Nr. 149 Das Oktogon von oben

Bild: Nr. 148 auf der Vecquée. An dieser Stelle bog die Grenze rechtwinklig von Nordosten kommend nach Südosten ab.

Bild: Nr. 147 ca. 2 km östlich von Hockai neben dem für René Delvoie

(Mitglied der „Amis des Fagnes“) errichteten Kreuz

Bild: Nr. 146 mitten im Dickicht und deshalb dreimal daran vorbeigelaufen.

Bild: Hier überquerte der Grenzverlauf die Straße von Hockai nach Malmedy (Route de l´Ancienne Douane). Auf der gegenüberliegenden Straßenseite (links im Bild) beginnt eine Waldschneise, in deren Verlauf die Steine 145 und 144 liegen. Heute ist das die Gemeindegrenze zwischen Stavelot und Malmedy.

Bild: Nr. 145 nur noch ein Stumpf, keinerlei Inschriften mehr erkennbar.

Bild: Nr. 144

Bild: Nr. 143 abseits jeglicher Wege mitten im Wald am Bach Targnon; wäre ohne Karte absolut unauffindbar gewesen

Bild: Nr. 142 im Venn in einer Rechtskehre des Baches L´Eau Rouge nahe des Monument Frédéricq ca. 3 km nördlich von Malmedy.

Es muss erwähnt werden, dass das Aufspüren der Grenzsteine spätestens ab hier in einigen Fällen sehr mühselig und aufwendig war. Manchmal gab es kaum Hinweise auf deren Standort und häufig waren die Steine von Gebüsch überwuchert und/ oder das Gelände wegen der Bodenbeschaffenheit oder des Bewuchses im Venn und den Ardennen nur sehr schlecht zugänglich, weshalb sie erst nach langer Suche gefunden werden konnten. Bei 142 war dies der Fall und entsprechend meine Freude umso größer, den Stein doch noch gefunden zu haben.

Bild: Nr. 142

Bild: Nr.141 - Der Rest von 141 ca. 1 km südlich von 142 im weiteren Verlauf des L´Eau Rouge.

Es sind keine Inschriften mehr erkennbar.

Bild: Preußisches Zollamt „Rothwasser“

Die Grenze folgte weiter dem L´Eau Rouge nach Westen. Beim Stein 140, der nicht mehr existiert, schwenkte sie mit dem Bach nach Süden und verlief mitten durch die heutige Rennstrecke von Spa-Franchorchamps, deren Geschichte bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Die Rennstrecke bestand ursprünglich aus herkömmlichen Landstraßen, die für die Rennen abgesperrt wurden. Ganz in der Nähe von 140 lag eine Haarnadel-Kurve im Verlauf der damaligen Strecke. Diese Kurve hieß „Virage de l`Ancienne Douane“, da sich hier das preußische Zollamt „Rothwasser“ befand. Das Gebäude existiert noch (s. unten). Die Kurve liegt rechts davon.

Bilder: Nr. 139 liegt im August 2014 zerbrochen an einem Asphaltweg innerhalb der Rennstrecke am L´Eau Rouge, der durch das Innere des Rennrings fließt. Der Stein wurde wahrscheinlich bereits einmal repariert (s. Gewindestange und Kleber an der Bruchstelle), brach dann aber offensichtlich erneut, bzw. wurde zerstört oder einfach umgefahren.

Bild: Nr. 139

Bild: Nr. 139

Bild: Nr. 138 ebenfalls innerhalb der Rennstrecke sehr versteckt an einem Bächlein

Bild: Nr. 137 der dritte und letzte Stein innerhalb der Rennstrecke Gleich neben 137 befindet sich ein weiterer kleiner, dreieckiger Stein mit den Buchstaben M und auf der Rückseite S für Malmedy und Stavelot. Das Gebiet des bis ins Jahr 648 zurückgehenden Doppelklosters Stavelot-Malmedy wurde beim Wiener Kongress 1815 aufgeteilt: Da das Kloster Malmedy und sein Territorium zum Erzbistum Köln gehörten, fiel es an Preußen. Stavelot als Teil des Bistums Lüttich wurde dem Königreich der Niederlande zugeordnet, von dem sich 1830 der neue Staat Belgien abspaltete.

Bild: Nr. 137 der dritte und letzte Stein innerhalb der Rennstrecke Gleich neben 137 befindet sich ein weiterer kleiner, dreieckiger Stein mit den Buchstaben M und auf der Rückseite S für Malmedy und Stavelot. Das Gebiet des bis ins Jahr 648 zurückgehenden Doppelklosters Stavelot-Malmedy wurde beim Wiener Kongress 1815 aufgeteilt: Da das Kloster Malmedy und sein Territorium zum Erzbistum Köln gehörten, fiel es an Preußen. Stavelot als Teil des Bistums Lüttich wurde dem Königreich der Niederlande zugeordnet, von dem sich 1830 der neue Staat Belgien abspaltete.

Nr. 136 ist wahrscheinlich den Erdarbeiten für den Ring von Franchorchamps zum Opfer gefallen.

Dort, wo er laut einer Karte von 1893 stand, verläuft der südöstliche Zipfel der Rennstrecke und

gleich daneben liegt ein Besucherparkplatz.

Bild: Nr. 135 im Dorf Meiz, sehr pittoresk von Hortensien umgeben, Ecke Route des Combes / Voie Croisée vor Hausnummer 47

Bild: Nr. 134 in Meiz, Ecke Voie Croisée / Chemin de la Bouvière

Nr. 133 bis Nr. 130 habe ich trotz mehrfacher, intensiver Suche mit Karte nicht finden können. Sie müssen auf einer Wiese zwischen der Rue de Neuville (N 68) und der N 664 an der Gemeindegrenze zu Stavelot gestanden haben, existieren aber offensichtlich nicht mehr.

Bild: Nr. 129 im Gebüsch an der Autobahnböschung der E 42 ca. 20 m von Nr. 128 entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Nur noch die untere Hälfte ist vorhanden.

Bild: Nr. 128 an der N 664 in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Malmedy am Abzweig zum Kloster St. Remacle / Wavreumont

Nr. 127 ist nicht mehr vorhanden.

Bild: Nr. 126 in Wavreumont Man sieht die ehemalige Grenzstraße aus nordöstlicher Richtung kommend. Am Stein bog der Verlauf rechtwinklig nach Südosten ab, quasi rechts aus dem Bild heraus.

Bild: Nr. 125 auf einem Feldweg oberhalb von Wavreumont

Bild: Nr. 124 in gerader Linie mit Nr. 125 und Nr. 126 Der Standort war nirgendwo eingezeichnet, sondern wurde von uns mit Hilfe einer Wanderkarte und Google Earth erschlossen. Der Stein steht außerordentlich schwierig zugänglich 50 m von der Autobahn E 42 entfernt im dichten Unterholz. Hier schwenkte der Grenzverlauf rechtwinklig nach Südwesten.

Bild: Nr. 123 am Feldweg aus Wavreumont kommend 100 m vor einer Autobahnunterführung; Schwenk nach Südosten.

Bild: Nr. 122 - Der Rest von Nr. 122 hinter dem Schutzzaun der Autobahn, ca. 2 km westlich der Ortschaft Bellevaux; hier Schwenk nach Westen quasi rechtwinklig über die Autobahn hinweg.

Bild: Nr. 121 am Ende eines Feldes am Waldrand ca. 0,5 km westlich von Nr. 122 auf der anderen Seite der Autobahn.

Bild: Nr. 120 steht am Ufer der Amblève (Amel), die ab dieser Stelle für eine gewisse Strecke in südöstlicher Richtung den weiteren Grenzverlauf bildete.

Bild: Nr. 119 am Zusammenfluss von Warche (links) und Amblève direkt unter der Autobahnbrücke der E 42 bei Bellevaux 118 (u. lks.) rechtwinklig von der Amblève weg und die Anhöhe hinauf zur Baumgruppe

Bild: Nr. 118 rechtwinklig von der Amblève weg und die Anhöhe hinauf zur Baumgruppe

Bild: Nr. 117 steht recht schief auf der Anhöhe auf einer Pferdewiese.

Bild: Nr. 116 ca. 100 m von Nr. 117 entfernt im Gebüsch

Bild: Nr. 115 in Planche an der Straße zwischen Bellevaux und Beaumont

Nr. 114 stand an einer Stelle, an der heute die Autobahn verläuft und wurde vermutlich entfernt. Jedenfalls habe ich ihn trotz sehr intensiver Suche nicht gefunden.

Bild: Nr. 113 in der Nähe der Mündung eines kleinen Baches in die Amblève bei Bellevaux

Bild: Nr. 112 am Zusammenfluss von Amblève und Rechter Bach bei Pont. Wieder ein Stein, der - zumindest auf dieser Bachseite -sehr schlecht zugänglich ist und ohne die freundliche Hilfe einer ortskundigen Dame von uns wahrscheinlich nicht erreicht worden wäre. Die Grenze verlief nun einige km den Rechter Bach hinauf nach Süden.

Bild: Nr. 111 ist eine Rekonstruktion neben einer kleinen Brücke - aus Pont kommend rechts kurz vor dem Ortseingang von Recht. Hier erfolgte ein Schwenk vom Bach weg nach Westen.

Bild: Nr. 110

Die folgenden Steine bis 100 waren recht leicht zu finden, da sie alle entlang eines Wanderweges „Belgisch-preußische Grenze“ liegen, der auf der Karte verzeichnet ist und im Bogen westlich um Recht herumführt.

Bild: Nr. 109

Bild: Nr. 108

Bild: Nr. 107

Bild: Nr. 106

Bild: Nr. 105

Bild: Nr. 104

Bild: Nr. 103 wurde „enthauptet“. Das Oberteil liegt daneben.

Bild: Nr. 103 wurde „enthauptet“. Das Oberteil liegt daneben.

Bild: Nr. 102 etwas abseits des Weges

Bild: Nr. 102 etwas abseits des Weges

Bild: Nr. 101 an einem Picknick-Platz

Bild: Nr. 100

Bild: Nr. 99 in Poteau an einer Hecke Im Ort gab es eine Zollstation, wo der Grenzverlauf die Straße von Recht (damals Preußen) nach Vielsalm (Belgien) querte und in südlicher Richtung weiterlief.

Bild: Die Zollstation befand sich in einem der Gebäude diesesKomplexes, der heute ein privates Museum über den Zweiten Weltkrieg beherbergt.

Bild: Nr. 98 im Garten eines Hauses in Poteau

Bild: Nr. 97

Ab hier sind mehrere Steine rekonstruiert, d. h. sie wurden am Sockel durchtrennt und das rekonstruierte Oberteil daraufgesetzt.

Bild: Nr. 96 am Gehöft Mauvaises Pierre

Bild: Nr. 95c

Einer von mehreren ca. 30 cm hohen Zwischensteinen, die in diesem Bereich zu finden sind. Sie tragen die Nummer des nächsten Hauptsteins und zusätzlich Buchstaben in alphabetischer Reihenfolge.

Bild: Nr. 95

Bild: Nr. 94

Bild: Nr. 93 in der Nähe vom Hof Kretels

Bild: Nr. 92 rekonstruiert

Bild: Nr. 91 stark verwittert

Bild: Nr. 90 in der Nähe eines Reiterhofes bei Commanster

Bild: Nr. 89

Bild: Nr. 89 b Zwischenstein

Die Zwischensteine sind häufig dort zufinden, wo der Grenzverlauf von der Straße abwich, um

z. B. ein einzelnes Gehöft zu umschließen. Im hier abgebildeten Fall verlief die Grenze - und damit die heutige Gemeindegrenze von Commanster - vom Stein Nr. 89 über den Zwischenstein auf das Ortsschild im Hintergrund zu.

Bild: Nr. 89 b Zwischenstein

Zwischen Nr. 89 und Nr. 90 liegen insgesamt zwölf solcher Zwischensteine.

Bild: Nr. 88 auf einer Wiese westlich von Maldingen / Maldange.

Der Grenzverlauf ist deutlich erkennbar.

Bild: Nr. 87 an der Straße zwischen Maldingen und Beho (N 827)

Bild: Nr. 86 hinter einem Bauernhof westlich von Aldringen

Nr. 85 ist nicht mehr vorhanden.

Bild: Nr. 84 mit Blick auf Aldringen

Nr. 83 ist nicht mehr vorhanden.

Bild: Nr. 82 ca. 1 km nördlich von Deiffelt. Die Grenze verlief von Poteau (Nr. 99) bis hierher in südlicher Richtung, schwenkte aber nun nach Osten. Dadurch entstand ein Schlenker um das Dorf Deiffelt herum, das bereits in der Schlussakte des Wiener Kongresses von 1815 erwähnt wird.

Bild: Nr. 81 oberhalb eines Bächleins auf einer Wiese mitten im Wald

Bild: Nr. 80. Den Rest von 80 haben wir erst nach langem Suchen und Waten im Morast des Bachlaufes (rechts) gefunden. Er steht sehr versteckt in einer eingezäunten Schonung und ist außerordentlich schwierig zugänglich.

Bild: Nr. 79 ca. anderthalb km nordwestlich von Espeler zwischen Wald und Kuhwiese an einem Bach

Die Grenzsteine Nr. 78 bis Nr. 76 sind nicht mehr vorhanden.

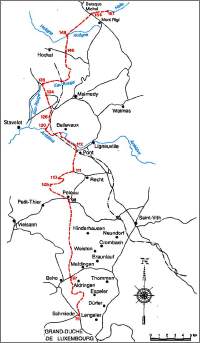

Bild: Nr. 75 an der Grenze zu Luxemburg bei Schmett (Schmiede).

Auf der anderen Straßenseite steht der belgische Grenzpfahl 286.

Am Stein 75 traf die belgisch-preußische Grenze auf die nördliche Spitze des Territoriums des Großherzogtums Luxemburg. Ab hier hat sich am Grenzverlauf durch den Versailler Vertrag nichts geändert; die Steine laufen in ihrer Reihenfolge weiter und markieren heute die belgisch-luxemburgische Grenze, bis sie südlich des kleinen Ortes Ouren am Dreiländereck am Flüsschen Our auf die heutige deutsche Grenze stoßen und von dort nach Süden weiterlaufen.

Beim Stein 75 endet unsere Tour, für die ich zwischen Juli 2014 und Mai 2015 viele Male übers Jahr verteilt von Aachen aus aufgebrochen bin. Die

Schwierigkeiten bei der Suche nach den Steinen sind im Text an einigen Stellen dargestellt worden, wurden aber durch deren letztliches Auffinden

und das großartige Naturerlebnis im Venn und in den Ardennen aufgewogen. Die abgebildete Karte gibt - leider nur zwischen Baraque Michel und der

luxemburgischen Grenze - zur groben Orientierung den Standort einiger Steine an.

Zur historischen Orientierung:

Die hier beschriebene Grenze zwischen den Steinen 75 und 193 hatte

immerhin über hundert Jahre Bestand:

In den Artikeln 25 und 66 der Schlussakte des Wiener Kongresses vom

Juni 1815 wurde sie von den beteiligten Mächten als Grenze zwischen

dem Königreich der Niederlande und Preußen festgelegt. Der Grund,

Preußen ausgedehnte Territorien links und rechts des Rheins (die spätere

preußische Rheinprovinz) zuzusprechen, war ein sehr pragmatischer:

Preußen sollte als eine der Mächte, die aus dem Kampf gegen Napoleon

als Sieger hervorgegangen waren, seine neu erworbenen Besitzungen

gegen evtl. erneute französische Expansionsbestrebungen verteidigen

können und müssen. Deshalb wurde die preußische Grenze so weit nach

Westen und über den Rhein vorgeschoben, dass selbst französischsprachige

Gebiete wie das wallonische Malmedy nun preußisch wurden.

Im Bereich des heutigen belgischen Kelmis konnte man sich nicht auf den

genauen Verlauf der Grenze einigen, weil die erwähnten Artikel der

Schlussakte in Bezug auf die Grenzziehung im Wortlaut nicht eindeutig

sind. Deshalb einigte man sich im Aachener Grenzvertrag 1816 auf ein

Provisorium: Das Gebiet, auf das wegen der reichhaltigen Zinkerz-

Vorkommen weder die Niederlande noch Preußen verzichten wollte, sollte

von beiden Seiten zugleich verwaltet und somit „neutralisiert“ werden. So

entstand Neutral-Moresnet.

Das „Provisorium“ bestand über 100 Jahre, bis es als Folge des Versailler

Vertrages endgültig an Belgien fiel und in „Kelmis“ (frz. „La Calamine“)

umbenannt wurde.

Die Abspaltung Belgiens vom Königreich der Niederlande 1830

änderte am Grenzverlauf nichts. Südlich des heutigen Dreiländerpunktes

bei Aachen war der Nachbar nun eben Belgien und nicht mehr die

Niederlande.

Auch das gemeinsam verwaltete Gebiet von Neutral-Moresnet lag nunmehr

in der Obhut eines belgischen und eines preußischen Kommissars in

Verviers und in Aachen.

Durch die Vereinigung der deutschen Einzelstaaten zum Deutschen Kaiserreich

im Januar 1871 wurde aus der belgisch-preußischen eine belgisch-

deutsche Grenze.

Nach dem Ersten Weltkrieg regelten die Artikel 27, 32, 33 und 34 des

Versailler Vertrages von 1919 den Grenzverlauf neu, wodurch Neutral-

Moresnet sowie die preußischen Landkreise Eupen und Malmedy nach

einer mehrjährigen Übergangszeit komplett dem belgischen Staatsgebiet

angegliedert wurden. Diesen Gebietszuwachs von insgesamt mehr als

1000 Quadratkilometern hatte Belgien auf der Versailler Konferenz als

Reparation für die durch das Deutsche Reich verursachten Kriegsschäden

durchgesetzt.

Der Versailler Vertrag trat am 10. Januar 1920 in Kraft.

Damit wurde die Grenze nun bis in den Aachener Stadtwald und tief in die

Eifel nach Osten verschoben und die Funktion der Grenzsteine als Trennlinie

zwischen zwei Staaten war hinfällig.

Verwendete Materialien:

Texte

-zur Grenzproblematik:

Eberhard Kolb, Der Frieden von Versailles, Verlag C. H. Beck, München 2.

Aufl. 2011 (Politischer Hintergrund)

Klaus Pabst, Das Problem der deutsch-belgischen Grenze in der Politik der

letzten 150 Jahre, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 77,

Jahrgang 1965

ders., Eupen-Malmedy in der belgischen Regierungs- und Parteienpolitik

1914 - 1940, in: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 76, 1964

Sebastian Scharte, Preußisch - deutsch - belgisch, Leben an der deutschbelgischen

Grenze im 19. Jahrhundert, Münster 2010

-zu Neutral-Moresnet:

Martin Herzog, Fünfzig Häuser ohne Staat. Vom Glück im Niemandsland:

Wie die Gemeinde Altenberg-Moresnet zwischen Holland, Belgien und

Deutschland mehr als ein Jahrhundert lang der Geschichte trotzte, in: Die

Zeit Nr. 1 vom 28. Dez. 2006, S. 78

www.moresnet.nl Zur Geschichte von Neutral-Moresnet

Klaus Pabst, Neutral-Moresnet. Ein Dorf ohne Staatszugehörigkeit, in: 150

Jahre Regierung und Regierungsbezirk Aachen, Aachen 1967

Fritz Spandau, Zur Geschichte von Neutral-Moresnet, Aachen 1904

(Nach der These dieses Autors aus der Kaiserzeit stand das Territorium

von Neutral-Moresnet aufgrund des Wortlautes der Wiener Schlussakte

von 1815 eigentlich Preußen und damit später dem Deutschen Reich zu

(Dies geht m. E. nicht eindeutig daraus hervor). Dieses „vertragliche

Recht“ (S. 27) wurde lt. Spandau von Preußen aber aus diplomatischer

Rücksichtnahme auf die Niederlande bzw. deren späteren Rechtsnachfolger

Belgien nicht weiter verfolgt und eingefordert.)

Karten:

www.zvs.be Geschichts- und Museumsverein zwischen Venn und

Schneeifel, Kartenarchiv, Preußisch-belgische Grenze (mehrere Seiten)

www.davidrumsey.com David Rumsey Historical Map Collection:

Karte des Deutschen Reiches von 1893

-Eupen 455

-Malmedy 480

-Neuerburg 502

carte des promenades: Francorchamps, Hockai

hrsg.: Syndicat d´initiative Franchorchamps (Grenzsteine sind

eingezeichnet)

Wanderkarten „St. Vither Land und oberes Ameltal“ / „Burg Reuland-

Ouren“ / „Am Fuße des Venn“, hrsg. vom INSTITUT GEOGRAPHIQUE

NATIONAL (Grenzsteine sind z. T. eingezeichnet)

greif.uni-greifswald.de

Geogreif, Digitale Sammlungen der Universität Greifswald, Historische

Karten, 5501Buernenville 1893

Vielen Dank an Bettina für ihre tatkräftige und geduldige Mithilfe

Frank Bergmann, 23. Mai 2015