Grenzsteine Hannover "H" - Preussen "P"

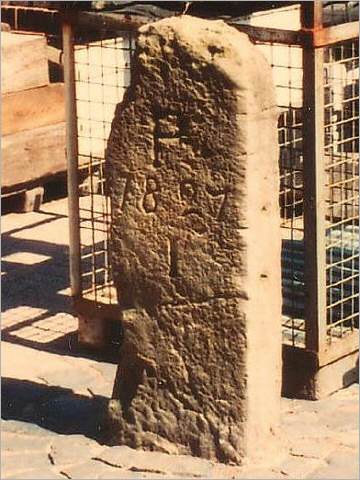

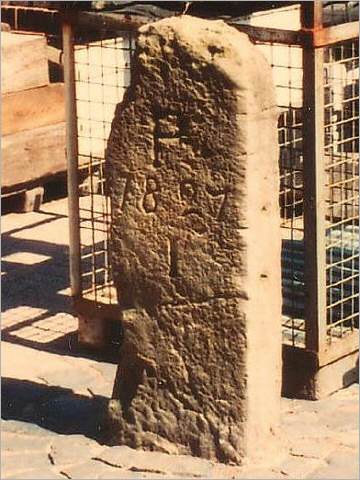

Grenzstein Nr. 301 Stemweder Berge

Bilderserie von Paul Oeinck, Enschede/Niederlande

Zu einem großen Teil existieren noch Grenzsteine von dem Königreich Hannover

(heute zugehörig zum deutschen Bundesland Niedersachsen und dem Königreich Preussen

(heute Westfalen, zugehörig zum deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen).

Diese Grenzsteine wurden nach 1815 u. a. in den Jahren 1827, 1828, 1833, 1837 und

1865 (z. B. Nr. 412h) gesetzt.

Weitgehend verläuft hier auch die Grenze zwischen den beiden Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

7 Grenzsteine von 1833, südl. Bentheim-Schüttorf

Grenzsteine westl. und nördl. v. Rheine (Ems)

Grenzsteine X bis XXI östlich von Spelle

Grenzsteine XXI - XLII-III Schapen-Hopsten

Grenzstein Nr. I - östlich von Recke

Grenzstein Nr. I - östlich von Recke

Grenzsteine westlich von Glandorf

Grenzsteine Stemweder Berge

Grenzsteine östlich von Osnabrück

Grenzsteine von 1828, südlich Osnabrück

Grenzstein Nr. IX Lotte & Nr. XI "Neu" Osnabrück

Grenzsteine 554 - 574 (1837) nördl. Versmold

Grenzsteine 587 & 587 (1837) nördl. Versmold

Anmerkung zum Grenzstein XI von 1828

Der schiefe Stein vom Dreiländereck! Hier stießen einst die Fürstbistümer Münster und

Osnabrück und die Grafschaft Ravensberg aneinander. Heute die Kreise Osnabrück,

Warendorf und Gütersloh. Der Grenzstein ist zwar ziemlich schief, aber mit neuer

Jahreszahl und altbekannter römischer Nummerierung. An diesem Dreiländereck

enden zwei Grenzstein-Serien der preußischen-hannoverschen Grenze:

1.) die von Osten kommende Serie der 1837er Steine mit dem letzten,

ca. 1,5 km weiter östlich gefundenen Grenzstein 587 von 1837

2. die von den Haddorfer Seen bis hierher reichende Serie der 1827er bzw. 1828er Grenzsteine.

Grenzsteine nördlich Burgholzhausen

Grenzsteine im Teutoburger Wald

östlich von Dissen und nördlich von Borgholzhausen

Grenzsteine Hannover / Preussen bei Bad Iburg

Grenzstein Nr. III von 1827, am Urberg bei Iburg

Grenzstein Nr. IV von 1827, am Urberg bei Iburg

Grenzstein Nr. 37 (ohne Jahr), im Iburger Wald

Grenzstein Nr. VIII von 1827, südlich Iburg

Grenzstein Nr. IX von 1827, südlich Iburg

Grenzsteine Hannover / Preussen bei Bad Iburg

Steinerne Zeugen der Machtpolitik

Von Ursula Holtgrewe

Lotte.

Rot, blau und grün sind die Lotter Radwanderwege "Lotter Acht" in der neuen Karte verzeichnet. Daran liegende Sehenswürdigkeiten stellen wir vor. Nach dem Kloster Osterberg befassen wir uns heute mit dem Grenzstein an der Straße Feldmark in der Alt-Lotter Bauerschaft Gohfeld (Rote Route: Alt-Lotte-Osterberg und zurück).

Unscheinbar steht der grob behauene wadenhohe Stein am Wegesrand. Flechten und Moose siedeln auf dem 179 Jahre alten verwitterten Zeitzeugen, der einst die Territorialgrenze zwischen Preußen und Hannover markierte.

Zur Lotter Seite hin weist ein gemeißeltes P die Grenze Preußens aus; gegenüber ein H und das römischen Zahlzeichen X für zehn. Andere Steine ziert dort zusätzlich die Zahl 1827. In dem Jahr gab es nämlich einen Beschluss zwischen den Grafschaften Tecklenburg und Oberlingen sowie dem Fürstentum Osnabrück, die Landesgrenzen derart kenntlich zu machen. So steht es im Steinfurter Heft 15 "Historische Grenzsteine im Kreis Steinfurt". "Wo die Stadt- beziehungsweise Gemeindegrenzen von Rheine, Hörstel und Hopsten mit der Landesgrenze identisch sind, wurden die Steine mit den Nummern X (Anm. Der Red.: es folgen 13 weitere) vorgefunden und zum größten Teil eingemessen", heißt es in Heft 15 weiter.

Sechs, wenigstens aber vier Fuß sollte der Stein lang sein und so aufgerichtet werden, dass drei beziehungsweise zwei Fuß in die Erde ragen. Ein preußischer Fuß misst 31,385 Zentimeter.

Geschichtlicher Hintergrund: Nach Napoleons Niederlage in Leipzig im Jahr 1813 zogen sich französische Truppen und Beamte auf die Ostseite des Rheins zurück. Die mit der Verwaltung betrauten preußischen Gouverneure hatten kein Interesse daran, die Souveränität der einstigen Fürstentümer und die alten Herrschaftsterritorien wiederherzustellen.

Vielmehr hoffte Preußen darauf, das Königreich Sachsen annektieren zu können. Doch der Wiener Kongress teilte ihm im Jahr 1815 nur den nördlichen Teil des Königreiches zu. Preußen und Hannover mussten sich weiterhin Westfalen teilen. Daher kümmerten sich die Preußen mit wenig Begeisterung um die Rheinlande und Westfalen, die vom Kernland als zweiter Länderblock räumlich getrennt lagen.

Da schalteten sich regionale Machthaber ein und legten die Grenzsteinsetzungen fest, wodurch der heute verwitterte Zeitzeuge an der Feldmark seinen Platz erhielt auf der Grenze der heutigen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Sei einiger Zeit gibt es dazu ein neues Pendant wenige Kilometer weiter auf Osnabrücker Gebiet an der Birkenallee vor dem Kreisel. H und P stehen dort drauf, 1927 und die römische Zahl XI (elf). Der historische Stein stand ursprünglich auf dem Gelände, das Gustav Pott für den Kreiselbau abgab. Den neuen stiftete er als Erinnerung an die einstige Territorialgrenze. Einige Meter versetzt, erhielt der Stein seinen neuen Standort.

Mit ein wenig Fantasie kann sich der Besucher an der Feldmark vorstellen, wie vor rund 179 Jahren der Streckenverlauf gewesen sein könnte: als zusammenhängender Grenzweg den heutigen Wachholderweg querend bis zum heutigen Kreisel, an dem ein Handelsweg nach Osnabrück führte.

Wissenswert ist, was der Verfasser Ernest W. Uthemann im Steinfurter Heft 15 über den Begriff Grenze schreibt: "Das Lexem Grenze leitet sich etymologisch her von dem altslawischen Wort 'granitza', das Eiche bedeutet und damit einen deutlichen Hinweis auf die ursprüngliche Form der Abmarkung liefert. Wann sich der Begriff Grenze gegenüber dem niederdeutschen 'Schnat' durchsetzte, ist unbekannt. Schnat ist das Substantiv zu schneiden. Während also das niederdeutsche Wort eher den Verlauf einer Trennungslinie zweier Besitztümer meint, bezieht sich der Begriff Grenze eindeutig auf die zur Feststellung dieser Linie bezeichneten Marken: Bäume, Kuhlen, Wälle, Steine."

Anmerkung von mir:

Der "NEUE" Grenzstein Nr. XI (1827) Birkenallee-Osnabrück wirkt in seiner Erscheinung eher abschreckend, als begeisternd.