Grenzsteine der Paderborner Exklave Lügde

Urlaub vom 22.05.2015 bis 06.06.2015 in Polle an der Weser (Kreis Holzminden/Niedersachsen)

Fortsetzung von einigen nicht aufgesuchten Grenzabschnitten im Urlaub vom 21.09.2014 bis 04.10.2014:

Historische Grenzsteine entlang der heutigen Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde.

1. Teil: Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

a) kurzer Grenzabschnitt der Grenze vom Köterberg Grenzstein Nr. 2 bis Grenzstein Nr. 4 - Nr. 5 & Nr. 6 nicht gefunden (Ost-Westrichtung)

b) kurze Grenzabschnitte der Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Süd-Nordrichtung)

c) Grenzabschnitte der Grenze von Hagen/Pyrmonter Wald bis Kixmühle/Grenze der Exklave Lügde

Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/grenzsteine-deutsche-laender-ii/grenzsteine-vom-koeterberg---weser--luegde/index.html

2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

Ehemalige Grenze der Exklave Lügde und zum Teil Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen:

a) vom Grenzstein Nr. 16-Exterholz bis Nr. 40-Herlingsburg

b) vom Grenzstein Nr. 35-Katzenhagen bis Nr. 48-Meintebach/Kixmühle

c) vom Grenzstein Nr. 52-Schliekersberg bis Nr. 81-Martensgrund

d) vom Grenzstein Nr. 122-Vesper bis Nr. 151-Hasengrund

e) vom Grenzstein Nr. 207 bis Nr. 214 am Kirchberg

f) vom Grenzstein Nr. 285-Dorenberg bis Nr. 300-Höcken

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

a) vom Grenzstein Nr. 16-Exterholz bis Nr. 40-Herlingsburg - Ehemalige Grenze der Exklave Lügde

1. Steinseite lippische Rose für Fürstentum Lippe / 2. Steinseite Wappen für Fürstentum Waldeck-Pyrmont

Nr. 16-Exterholz bis Nr. 40-Herlingsburg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

b) vom Grenzstein Nr. 35-Katzenhagen bis Nr. 48-Meintebach/Kixmühle - Ehemalige Grenze der Exklave Lügde

1. Steinseite FWP für Fürstentum Waldeck-Pyrmont / 2. Steinseite KP / 1844 für Königreich Preussen (vormals Bistum Paderborn)

Nr. 35-Katzenhagen bis Nr. 48-Meintebach/Kixmühle

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

c) vom Grenzstein Nr. 52-Schliekersberg bis Nr. 81-Martensgrund

Ehemalige Grenze der Exklave Lügde - und heute auch Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

1. Steinseite FWP für Fürstentum Waldeck-Pyrmont / 2. Steinseite KP / 1844 für Königreich Preussen (vormals Bistum Paderborn)

Nr. 52-Schliekersberg bis Nr. 81-Martensgrund

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

d) vom Grenzstein Nr. 122-Vesper bis Nr. 151-Hasengrund

Ehemalige Grenze der Exklave Lügde - und heute auch Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

1. Steinseite FWP für Fürstentum Waldeck-Pyrmont / 2. Steinseite KP / 1844 für Königreich Preussen (vormals Bistum Paderborn)

Nr. 122-Vesper bis Nr. 151-Hasengrund

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

e) vom Grenzstein Nr. 207 bis Nr. 214 am Kirchberg

Ehemalige Grenze der Exklave Lügde - und heute auch Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

1. Steinseite FWP für Fürstentum Waldeck-Pyrmont / 2. Steinseite KP / 1844 für Königreich Preussen (vormals Bistum Paderborn)

Nr. 207 bis Nr. 214 am Kirchberg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

zum 2. Teil: Kurze Grenzabschnitte der Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

f) vom Grenzstein Nr. 285-Dorenberg bis Nr. 300-Höcken

1. Steinseite FWP für Fürstentum Waldeck-Pyrmont / 2. Steinseite KP / 1844 für Königreich Preussen (vormals Bistum Paderborn)

Nr. 285-Dorenberg bis Nr. 300-Höcken

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine der Paderborner Exklave Lügde

Urlaub vom 21.09.2014 bis 04.10.2014 in Polle an der Weser (Kreis Holzminden/Niedersachsen)

Historische Grenzsteine entlang der heutigen Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde.

1. Teil: Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

a) Grenze vom Köterberg bis zur Weser (West-Ostrichtung)

b) Grenze vom Köterberg bis zur Exklave Lügde (Süd-Nordrichtung)

Link: http://www.eberhard-gutberlett.de/grenzsteine-laender-ii/grenzsteine-vom-koeterberg---weser--luegde/index.html

2. Teil: Grenze der ehemaligen Paderborner Exklave Lügde:

a) zum Teil Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

b) ehemalige Grenze der Exklave Lügde

Besonders bedanke ich mich bei unserer Vermieterin der Ferienwohnung in Polle, Frau Magarethe Kehmeier, die mich vorab mit Unterlagen über die Grenzsteine versorgt hat und mir auch den Kontakt zu Herrn Dieter Stumpe, dem Grenzsteinexperten aus Lügde, vermittelt hat.

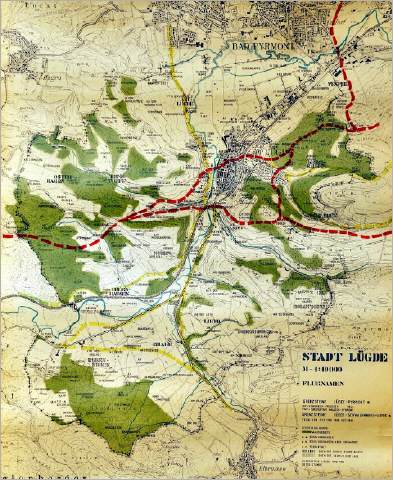

Karten Grenzsteine Lügde-Pyrmont

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Hoheitsstein am Bahnhof Pyrmont

Direkt an der Straße oberhalb zum Parkplatz befindet sich der Hoheitsstein aus dem Jahre 1845.

In der Chronik heißt es : „Am 9. Juni wurde seitens der Königlichen Regierung und seitens Fürstlich Waldeckschen Regierung der neue Landesgrenzstein zwischen dem Königreich Preußen und dem Fürstentume Waldeck-Pyrmont auf der Chaussee von Lügde nach Pyrmont unweit der Saline aufgerichtet“.

Hoheitsstein Pyrmont-Preussen

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzstein Nr. 25 aus dem Jahre 1668

Im Recess von 1668 steht die entscheidende Aussage...bis an Haltermanns Vörte und Kampes Ende an der Emmer, da dann der 25. Stein verordnet ist....

Unter der eingemeißelten N 25 befindet sich das Wappenschild des Fürstbischofs Ferdinand II. von Fürstenberg von 1644.

Die Pyrmonter Seite ist leider durch die lange Lagerung im Morast abgeplatzt.

Der Stein befindet sich heute im Außenhof des Lügder Heimatmuseums

Grenzstein Nr. 25 aus dem Jahre 1668

Grenzsteine Mühlenberg

Grenzsteine zwischen Lügde (KP) und Pyrmont (FWP) am Mühlenberg von Nr. 152 bis Nr. 168 aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt auf der Herlingsburg mit der Nr. 1 und endet mit der Nr. 303 an einem Bach an der Straße Elbrixen-Lügde.

Beschreibung siehe unter:

2.Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte - Schnatgang entlang der Grenze

Mühlenberg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine Mittelberg

Grenzsteine zwischen Lügde (KP) und Pyrmont (FWP) am Mittelberg von Nr. 183 bis Nr. 204 aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt auf der Herlingsburg mit der Nr. 1 und endet mit der Nr. 303 an einem Bach an der Straße Elbrixen-Lügde.

Beschreibung siehe unter:

2.Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte - Schnatgang entlang der Grenze

Mittelberg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine Finkenborn

Grenzsteine zwischen Lügde (KP) und Pyrmont (FWP) bei Finkenborn von Nr. 250 bis Nr. 281 aufgesucht.

Am ehemaligen Standort von Nr. 241 am Steinbruch steht heute der Stein Nr. 89 vom Golfplatz Lügde-Pyrmont Am Schnatstein

Die Grenzsteinserie beginnt auf der Herlingsburg mit der Nr. 1 und endet mit der Nr. 303 an einem Bach an der Straße Elbrixen-Lügde.

Beschreibung siehe unter:

2.Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte - Schnatgang entlang der Grenze

Finkenborn

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Stadtholz-Harzberg-Fischanger

1. Teilabschnitt - Stadtholz/Hals: Grenzsteine zwischen Lügde (L) und Schwalenberg (S) am Stadtholz von Nr. 21 bis Nr. 34

bzw. von Nr. 41 bis Nr. 67 aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt mit der Nr. 1 (bei der Nr. 303) an einem Bach an der Straße von Elbrixen nach Lügde und endet mit der Nr. 67 Unterm Fohlberg

2. Teilabschnitt - Harzberg: Grenzsteine zwischen Lügde (L) und Schwalenberg (S) von Nr. 1 bis Nr. 20 aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt mit der Nr. 1 (Harzberger Feld) und endet mit der Nr. 20 bei Nr. 67 Unterm Fohlberg

3. Teilabschnitt - Harzberg/Fischanger: Grenzsteine zwischen Lügde mit Preussenadler (Nr. 12 mit Paderborner Kreuz) und Schwalenberg Lippische Rose am Stadtholz von Nr. 21 bis Nr. von Nr. 2 (1 fehlt) bis Nr. 19 aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt mit der Nr. 1 (bei der Nr. 1-Harzberg) und endet mit der Nr. 19 an der Emmer - Fischanger

Beschreibung siehe unter:

Grenzsteine der Grenze LÜGDE – Fürstentum LIPPE (teilw. Schwalenberg) - Ein geschichtlicher „Schnatgang“ von Dieter Stumpe, Lügde

Stadtholz-Harzberg-Fischanger

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzsteine Herlingsburg-Spielberg

Grenzsteine zwischen Lügde (KP) und Pyrmont (FWP) der Herlingsburg von der Nr. 1 bis Nr. 29 Unterm Spielberg aufgesucht.

Die Grenzsteinserie beginnt auf auf der Herlingsburg mit der Nr. 1 und endet mit der Nr. 303 an einem Bach an der Straße von Elbrixen nach Lügde.

Sowie die alten Grenzsteine von 1713 auf der Herlingsburg von Nr. 5 und Nr. 6 mit den Wappen von Lippe (Rose) und Waldeck-Pyrmont, mit einigen Zwischensteinen

Beschreibung siehe unter:

2.Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte - Schnatgang entlang der Grenze

Herlingsburg-Spielberg

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Grenzstein an der Kreisgrenze der L426 vom Landkreis Hameln-Pyrmont und Landkreis Holzminden zwischen Baarsen und Vaalbruch:

auf der Hameln-Pyrmonter Seite: Nr. 46 - FWP (Fürstentum Waldeck-Pyrmont) und auf Holzmindener Seite: KH (Kurfürstentum Hannover)

Baarsen-Vahlbruch

| Klicken Sie hier, um zur Galerie zu gelangen. |

Herr Dieter Lügde ist der Grenzsteinexperte der ehemaligen Exklave Lügde. Mit seiner ausdrücklichen Genehmigung habe ich seine nachfolgenden Veröffentlichungen hier aufgeführt.

Für Fragen steht Herr Lügde auch gern zur Verfügung.

Wesertalweg 3, 32676 Lügde

Tel.: 05281/7029

Mail: dieter.stumpe(at)t-online.de

1. Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte

Die gesamte Lügder Grenze ist ca. 31.700 m lang. Der Anteil der Lügder Pyrmonter Grenze beträgt ca. 21.900 m. Im Hauptvergleich vom 14.03.1668 wurde Lügde aus der ehemaligen Grafschaft Waldeck-Pyrmont abgetrennt und die neue Grenze zwischen der Grafschaft Waldeck-Pyrmont durch einen separaten Abschnadungs-Recess festgelegt.

Warum und wie es zu dieser an sich unsinnigen Trennung, eines von der Landschaft und auch von der Geschichte her zusammenhängenden Gebietes kam, soll im nachfolgenden untersucht werden. Die Germanen kannten keine größeren Städte, sondern meistens nur kleinere Ansiedlungen. Für das Gesamtgebiet des Volkes gab es ursprünglich keinen eigentlichen Namen, es empfing seine Bezeichnung von dem Stamm, der die Herrschaft hatte. Unsere Heimat bewohnten vor den Römerzügen zeitweise Sueven und Kelten, um Christi Geburt dann die Germanen und Cherusker. Die Länder wurden in Bezirke eingeteilt, den Gauen. Unsere Gegend lag im Wetigau, auch Huetagoe, Waizzagawi genannt. Sie ist zum Stammwort Weiso = Weizen zu setzen und bedeutet Weizengau. Unser Hauptfluss, die Emmer hat seinen Ursprung ebenfalls aus dem Weizen, denn Emmer ist eine alte Weizenart.

Auf Grund der vielen Funde und der Kenntnis von den Gräbern und anderen früh- geschichtlichen Anlagen wissen wir, dass unsere Gegend schon vor ca. 4 – 5.000 Jahren dünn besiedelt war. Vereinzelt hatten sich hier und da einzelne Sippen bzw. Großfamilien zeitweise niedergelassen. Man lebte hauptsächlich von der Jagd und von den Früchten der Natur. Zwangsläufig entstanden so gewisse Jagd- und Sammelbezirke, also Einzugsbereiche. Die Vorläufer der späteren Grenzen zeichneten sich so ab. Hierzu wurden markante Erhebungen im Gelände, Fluss- oder Bachläufe, große Bäume, Felsen oder sonstige Naturbegebenheiten auserwählt.

Scherbenfunde, die eindeutig bis in die Zeit um Christi Geburt und früher zurückgehen ermöglichen uns im Lügder-Pyrmonter Bereich mit Sicherheit mehrere, später auch urkundlich belegte, kleinere Ansiedlungen zu lokalisieren.

Bensdorf, Bolsdorf, Brake, Dahl, Dodenbrock, Heiligen Seelen, Hovestatt, Hum- oder auch Hamborn, Kreckhausen, Lieth, Löwenhausen Ollenlüderfeld, (Liuhidi), Osterhagen, Östorff, Rosental, Schleden, Schattenbach, Suden, Strenge (Strang), Twerhagen, Ubbenbrock, Uhlsen Vesper usw. und noch einigen namenlosen weiteren Ansiedlungen oder Lagerstätten.

Lügde (Liuhidi) ist eine uralte Siedlung, doch sind die Anfänge dieser Besiedlung in ein undurchdringliches Dunkel gehüllt. Die Entstehung des Ortes ist in die frühgeschichtliche Zeit, also um oder in die ersten Jahrhunderte vor Christi Geburt zu legen. Schon der Name des Ortes weist in seiner zuerst überlieferten Form Liuhidi und Liuhithi in die graue Vorzeit. Er gehört zu denen, die sich schwer oder gar nicht deuten lassen. Nach Prof. Schröder in Göttingen bedeutet er eine Flurstelle, auf der es viele „ Liu “ gab. Bei uns in der plattdeutschen Mundart für das Wort „ Leute “ das Wort „ Lüe “. Ob diese Bezeichnung durch eine besonders enge Besiedlung, oder durch zeitweise größere Menschenansammlung im Lügder Tal veranlasst wurde, kann nicht geklärt werden. Die Ansammlung von Liu oder Lüe vielleicht durch die nahegelegene Fluchtburg, die Hermannsburg (Herlingsburg), auch wohl durch die nahen Pyrmonter Heilquellen, die in alten Zeiten aus den Gauen und Stämmen der Umgebung besucht wurden (Quellenfund), oder durch eine heidnische Kultstätte, die man an der Stelle der heutigen Kilianskirche vermutet. Hier an der engsten Stelle des Tales war ein ja ein uralten Höhenweg, der von Paderborn über Blomber an der Herlingsburg vorbei, hinunter über eine Furt in der Emmer, an der Kilianskirche vorbei, weiter über den Kirchberg, Schildberg (Hameltrift) Richtung Hameln verlief. Später im Mittelalter dann (heute B1) von Blomberg, Barntrup, Ärzen nach Hameln.

Auch könnten kriegerische Ereignisse – Hermannsschlacht – (Flurbezeichnung und neuerdings Münzfund) den Grund für diese Bezeichnung gegeben haben. Andere Sprachforscher meinen der Name Lügde könnte auch Licht bedeuten und auf einen älteren keltischen Lichtkult hinweisen, zu dem sich in germanischer Zeit die Osterräder gesellten (alter heidnischer Oster-Lichtkult).

Der Ort Liuhidi lag im Bereich der heutigen Flurbezeichnung „ Ollenlüderfeld “, also ca. 1.500m in Richtung Holzhausen, etwa ab Bauer Blome bis zur Landesgrenze. Dieser Bereich konnte in den letzten Jahrzehnten sehr gut (W. Gerking) durch Scherbenfunde lokalisiert werden. Diese Ansiedlungen gehörten zum Einzugsbereich der Herlings-oder Hermannsburg, jener zentrale Ort unserer Gegend, der ja schon vor 2. – 3.000 v. Chr. (Gräberfunde) als Kult- Versammlungs- und später auch als Zufluchtsstätte diente. Zwangsläufig entstanden zwischen diesen auch weiter entfernt liegenden Ansiedlungen die ersten Straßen; heute noch als Hohlwege hier und da (auch Flurbezeichnungen) in unserer Feldmark erkennbar.

Karl der Große setzte den eroberten Gauen Grafen (Gaugrafen) als seine Stellvertreter vor. Auch unser Gau wird eine solchen Gaugrafen erhalten haben. So entstanden dann auch in dieser Zeit kleinere räumlich begrenzte Herrenburgen. Sicherlich mit den Hintergedanken eines adligen Herren, mit dieser Anlage einen kleineren Herrschaftsbereich zu sichern. In unserer Gegend der Bomhof, etwa um 750 n. Chr. und auch die Schildburg, etwa um 900 n. Chr. Mit dem Ende des 11. und zu Anfang des 12. Jahrhunderts zerfiel die alte Gauverfassung und an die Stelle der alten Gaugemeinden traten weltliche und geistliche Territorien. Die Gewalt in diesen Gebieten wurde nach und nach erblich im Besitz der angesehensten Geschlechter des betreffenden Gebietes. So kam unsere Heimat an die Grafen von Schwalenberg. Es ist verschiedentlich versucht worden, die Vorfahren der Schwalenberger Grafen auf die Grafen des Wetigaues zurückzuführen, die von Karl dem Großen und seinen Nachfolgern eingesetzt waren. Doch sind bisher keine beweiskräftige Unter-lagen dafür, dass es so sei, beizubringen gewesen. Der vielleicht älteste Ahnherr der Grafen von Schwalenberg anzusprechende Gaugraf des Wetigaues, könnte Graf Widukind sein, der 1031 als Graf im Wetigau und im benachbarten Wesergau Thiliti genannt wird, weil er den in der Familie der Grafen von Schwalenberg häufigen Leitnamen Widukind führt. Der ursprüngliche Stammsitz der Schwalenberger ist die heutige Ruine Oldenburg, zwischen Kollerbeck und Marienmünster.

Hier stiftete Graf Widukind I. am 15.08.1128 auf seinen Eigentum und Erbe ein Kloster unter den Schutz der hl. Gottesmutter Maria, daher Marienmünster. Erst kurze Zeit vorher, in einer Urkunde vom 16.Juli 1127 wurde Widukind zum ersten Male als Widikidus de Sualenbergh bezeichnet.

Nach und nach entstehen die ersten größeren Gebietszusammenschlüsse. Die Entwicklung vom frühmittelalterlichen Personenverband zum institutionellen Flächenstaat zeigt allerdings regional unterschiedliche Abstufungen und Formen. Es ist die Zeit der entstehenden Landesherrschaften, woraus sich später die vielen kleinen Kleinstaaten in Deutschland entwickelten.

Auch im Weserbergland versucht Heinrich der Löwe durch Eingliederung der Grafschaften in seinen Machtbereich ein Herrschaftsgebiet aufzubauen, die ihn zum zweitmächtigsten Herren nach dem Kaiser erhob. Zu diesen Lehnsmannschaften Heinrichs gehörten auch die Grafen von Schwalenberg.

Allerdings war man in Sachsen und Westfalen mit dieser teilweise gewaltsamen Eroberungspolitik Heinrichs des Löwen nicht einverstanden. Schon 1167 hatte der da-malige Erzbischof von Köln entsprechende Bündnisse gegen Heinrich geschlossen, aber erst sein Nachfolger, der Erzbischof Philipp von Heinsberg hatte Erfolg. 1180 wurde in zwei Gerichtsverfahren durch den Kaiser Friedrich I Barbarossa, Heinrich der Löwe geächtet und ihm seine Besitztümer abgesprochen. Dazu gehörte auch das Herzogtum Westfalen, welches der Kaiser dann in zwei Herzogtümer auf-teilte. Der Kölner Erzbischof erhielt unter anderen das ganze Bistum Paderborn mit den Grafschaften, Lehen usw. Der Erzbischof kaufte in den folgenden Jahren , das inner-halb der Grafschaft gelegene „ allodiun “ (Freigut) Udistorp mit allen Zubehör und hielt es für nützlich , innerhalb des zusammenhängenden Bereichs dieses Allods zur Verteidigung und zum Schutz seines Herzogtums in Westfalen eine befestigte Burg zu bauen. Auf dem dortigen Schellenberg baute Erzbischof Philipp von Heinsberg zur Sicherung dann das „ castrum Pierremont “, das den systematisch angelegten Kölner Burgengürtel im nordöstlichen Grenzgebiet des Herzogstums schloß.Die Hälfte dieser Burg verlehnte Philipp von Heinsberg am 2. April 1184 an den ursprünglichen Eigentümer und Verkäufer des Oesdorfer Gebiets, den Grafen Widekind II. von Schwalenberg mit der Auflage, dass das Lehen an Köln bzw. an den jeweiligen Besitzer zurückfällt, wenn die männlichen Erben aussterben sollten. Auf diese Lehnsburg zogen die drei Söhne Wide-kind IV., Friedrich und Gottschalk. Seit 1187 führen die Söhne nachweislich statt Schwalenberg das Cognomen, d.h. dem Vor-und Geschlechtsnamen beigegebenen Familiennamen Pyrmont. Kurz vorher wird durch den Erwerb der Burg Waldeck durch einen Schwalenberger der Grundstein zur späteren Grafschaft Waldeck gelegt.

Die Errichtung eigener Münzstätten gehört zu den Folgeerscheinungen des Jahres 1180, als durch das Ausscheiden der welfischen Herzogsgewalt das Unabhängigkeitsstreben der kleineren, z.T. gräflichen Dynasten besonders in den von Köln entfernt liegenden Gebieten zutage tritt. So wird schon 1195 in Lügde, dem zentralen Ort der entstehenden Grafschaft Pyrmont, die erste Münze geprägt. Das Recht, eigene Münzen zu schlagen, bestätigt den Besitz des Marktregals, weil es sinnvoll war, Münzen auf dem eigenen Markt in Umlauf zu setzen. Marktort für die Grafschaft war somit Lügde.

Die Anfänge der Herrschaft Pyrmont standen eindeutig im Zeichen des Kölner Erz-Bischofs. Man denke nur an das Pyrmonter Ankerkreuz. Das Ankerkreuz stellt lediglich eine etwas abgeänderte Form des Kreuzes dar, welches das Wappenschild des Kölner Erzbischofs ziert. Ja, selbst der Name der Grafschaft stammt von Phillip. Er war es ja, der der neuen Burg den Namen „ castrum Pierremont “ gab. Der Name war aus dem lat. Petrimons = Berg Petri, ins französische Pierremont abgeleitet worden.

gab. Bis 1239 bleibt das Pyrmonter Grafenhaus seinem Kölner Lehnsherrn treu. Als der Kölner Erzbischof sich von der kaiserlichen Partei Friedrichs II. abwandte und sich dem antistaufischen Lager anschloss, hat Gottschalk I. von Pyrmont diesen Wechsel nicht mit vollzogen. Er verbündete sich mit den Häusern Jülich und Lippe, die wie er stauferfreundlich gesinnt sind.

In diese Zeit fällt dann das bedeutenste mittelalterliche Ereignis für unser Tal. Der Graf nutzte sogleich die Befreiung vom Kölner Lehnsherrn zur Anlage eines neuen und unabhängigen Herrschaftsmittelpunkts. Seit ca. 1240 baute er an der Furt am Emmerfluß, nahe der Kilianskirche, die Stadt Lügde. Seine Söhne vollendeten zwischen 1245 – 1246 das Werk. Die Stadt ist eine plan- mäßige Anlage mit drei parallelen Straßenzügen, die am Niederen und Oberen Tor zusammenlaufen. Kleine, rechtwinklige dazu angelegte Nebenstraßen untergliedern das Stadtgebiet. Umgeben mit einer ca. 1.500 m langen Stadtmauer und 7 Wehrtürmen. Die Wahl des Platzes für die Stadtgründung bestimmte die gute Verteidigungsmöglichkeit und die vorhandene Furt durch den Emmerfluss. Die Westseite der Stadtmauer grenzte an die Emmer, die somit die Stadt als Wassergraben schützte. An der Nordostecke hatte man die Emmer gestaut, um von hier den um die Stadt herumgeführten Festungsgraben mit Wasser füllen zu können. Nebenbei nutzte man den Wasserstau zum Antrieb einer Mühle.

Sicherlich mögen hier auch schon Ansiedlungen vorhanden gewesen sein, sie wurden in den Plan mit einbezogen, denn die neue Stadt war ja keine gewachsene Siedlung, sondern sie basierte auf einen künstlichen Planentwurf, der an die kurz vorher gegründeten Städte Lippstadt oder Lemgo anlehnte.

Rasch wuchs die Einwohnerzahl, die aus den meist wehrlosen Einzelgehöften der näheren Umgebung in den Schutz der wehrhaften Stadt zu wanderten.

Aber nicht lange konnten sich die Grafen Gottschalk II und Hermann an ihrem Werk erfreuen. Im Jahre 1254 besiegte nämlich der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden bei Dortmund den Paderborner Bischof Simon, an dessen Seite unter anderem die Grafen von Pyrmont gekämpft hatten. Konrad besetzte die Burg Pyrmont und die Stadt Lügde. Am 23.Juli 1255 kam es zu einer vertraglichen Regelung. Danach verlehnte der Kölner Erzbischof seine halbe Burg Pyrmont wieder zu den alten Bedingungen.

Die Grafen mussten dagegen ihre halbe Stadt Lügde an Konrad abtreten. Da dieser aber Geld benötigte, liehen ihm die Grafen 200 Mark und erhielten dafür die an ihm weggebende Hälfte von Lügde als Pfandschaft wieder zurück. Aus dieser Zeit stammt sicherlich das alte Lügder Stadtwappen: Auf der linken Seite das Pyrmonter Ankerkreuz und auf der rechten Seite den Schlüssel Petrus für Köln. Chronischer Geldmangel zwang die Grafen um 1360 (vorher waren schon Burg und Teile des Gebietes um Oesdorf verkauft) die halbe Stadt Lügde, an den Paderborner Bischof zu verkaufen. Elf Jahre später verdrängt sie der Bischof sogar als pfandrechtliche Stadtherren aus Lügde. Seitdem bestimmten nur noch Fremde, mit Grund- bzw. Pfandrechten ausgestattete Herren das Schicksal der Stadt Lügde. Aus territorialer Sicht war, lt. Dr. Hermann Engel, die Grafschaft Pyrmont bis zum Ende des 15. Jahrhunderts im Grunde eine erweiterte „ Lügder Herrschaft “. Insofern ist der Grafschaftsname Pyrmont für die mittelalterliche Zeit eigentlich irreführend, denn die Kölnische Burg Pyrmont auf dem Schellenberg war seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zerstört; es gab keinen Fluss, keinen Berg, keinen Ort oder Hof mit dem Namen Pyrmont, den lediglich das Grafengeschlecht als beigegebenen Familiennamen führte. Für die damalige Geschichte wären die „ Grafschaft Lügde “ oder „ Herrschaft Lügde “ zumindest nach der Stadtgründung eine wesentlich zutreffendere Bezeichnung gewesen. Wie eingeschränkt mittlere Weise die Besitzverhältnisse der Grafen innerhalb des Stadtbereiches waren, geht aus einer Urkunde aus dem Jahre 1477 (Archiv des Altertumsvereins Paderborn) hervor. Als Graf Moritz beabsichtigte seine Stadtresidenz am Niederen Tor (heute Standort Franziskaner Kloster) um ein Privatgemach zu er-weitern, benötigte er dafür die Baugenehmigung durch die Stadt Lügde. Um das Erbe der Grafen von Pyrmont, (der letzte Graf Moritz war 1494 in der Kilianskirche zu Lügde beigesetzt), entstand ein dreißigjähriger Streit zwischen den eigentlich erbberechtigten Grafen von Spiegelberg und Paderborn - Lippe. Im Vertrag von Höxter (27.Oktober 1525) garantierte Paderborn gegen erhebliche Zugeständnisse dem Grafen von Spiegelberg den Besitz der Grafschaft einschließlich der Stadt Lügde. Da sich die Stadt Lügde in diesem Erbstreit eindeutig auf die Seite Paderborns stellte, erkannte der Graf, dass die ererbte Residenz Lügde auf Dauer keine erfolgreiche Grundlage für eine starke Herrschaft sein konnte. Deshalb begann er im Frühjahr 1526 mit dem Bau des Pyrmonter Wasserschlosses. Die Ursache für den Bau war nicht nur eine neue zeitgemäßen Befestigungsanlage zu schaffen, sondern in der Hauptsache im Zwist zwischen den Spiegelberger Grafen und Lügde. Denn Lügde verstand es mit Hilfe Paderborns jeden gräflichen Einfluss im Lügder Bereich auszuschalten. Schon hier, doch spätesten am Ende des 16. Jahrhunderts hatte sich die Stadt Lügde, das ehemalige Kerngebiet der Grafschaft, aus dieser mehr oder weniger herausgelöst und nach Paderborn orientiert. Später, durch die Heirat der Gräfin Ursula kam die Grafschaft nun auch unter Lippische Herrschaft. Hermann Simon trat eigens aus dem geistlichen Stand aus, um die angeblich reichbegüterte Ursula von Spiegelberg am 18.Mai 1558 in Lügde standesamtlich zu heiraten. Doch bald, nämlich 1583, starb auch diese lippische Nebenlinie aus. Walburga, eine verheiratete Gräfin von Gleichen übernahm nun als Schwester die Grafschaft. Da die Ehen der Söhne Walburgas kinderlos blieben, übergab Hans Ludwig von Gleichen im Mai 1625 seinen Vettern, den Grafen Christian und Wolrad von Waldeck, die Grafschaft. So kam die Grafschaft in den Besitz der einzig noch lebenden Linie ihres Ursprunghauses Schwalenberg.

Dem Bischof vom Paderborn waren diese Wechsel in den vergangenen Jahren natürlich nicht in seinem Sinne. So forderte 1583, als es zur Übernahme der Grafschaft durch Walburga kam, Paderborn die Herausgabe der Grafschaft. Es kam zum sogenannten Erbfolgekrieg von 1583, der erst nach einem halben Jahr beendet wurde.

Um diese Zeit wird auch in Lügde die lutherische Lehre eingeführt. Jedoch wird um die Jahreswende 1624/25, Lügde durch den Paderborner Bischof Pelking und Pfarrer Nuss-baum wieder dem katholischen Glauben zurückgeführt. Ein Versuch auch in Oesdorf scheitert aber am Widerstand der Bevölkerung und des Grafen. Auch durch diese konfessionellen Gegensätze im gräflichen Herrschaftsgebietes und der Stadt Lügde unter Paderborner Besitz und Einfluss, verschärft sich die Lage zusehends. Vier Jahre später begannen die Paderborner ernsthaft, die Grafschaft für die kath. Kirche und auch ihr Gebiet zu erobern. Im August 1630 konnten Paderborner Truppen nach zehnmonatiger Belagerung und mit Hilfe des kaiserlichen Generals Pappenheim das Schloß einnehmen. Bei dieser Belagerung wurde übrigens wertvolles Archiv der vergangenen Jahrhunderte vernichtet.

Besitzungen des Grafen welche sich auf „ Lügder Gebiet “ befanden, gingen entweder durch Kauf oder Tausch in städtischen Besitz. So erhielt Lügde schon 1578 das umstrittene Stadtholz. Dann drittelte man im Westen der Grafschaft das Osterhagener Gebiet mit dem Spelberg (Spielberg); zwei Drittel erhielt die Stadt Lügde, während das restliche Drittel, das nach Eschenbruch und Kixmühle hin gelegene, beim gräflichen Hause verblieb. Dieses Gebiet ist der spätere sogenannte „Pyrmonter Hals“. Gegen 1615 führte die Stadt Lügde einen neuen Zoll oder auch Wegegeld ein. Die Lügder forderten nun nicht allein von Fremden, sondern auch von den Anderen in der Grafschaft wohnenden Untertanen, z.B. von jeder aus der Stadt geführten Tonne Bier einen Groschen und gleich soviel von durchreisenden Karren und Pferden. Auch gegen diese neue Zollerhebung wird Klage seitens der Grafschaft beim Reichskammergericht in Wetzlar eingereicht. Insgesamt gesehen dokumentieren diese Prozesse, wie schon mehrfach erwähnt, die bereits vollzogene Herauslösung der Stadt Lügde aus der Grafschaft Pyrmont. Trotz einiger, überwiegend lehnrechtlicher Bindungen ist der machtpolitische Einfloss auf den Bürgermeister, den Rat und die Bürgerschaft der Stadt Lügde tatsächlich fast ausgeschaltet.

Die Zugehörigkeit Lügdes zum Bistum Paderborn wird ebenfalls in einer der ältesten Landkarte von der Grafschaft kartographisch unterstrichen. Auf diesem Karten Entwurf, wahrscheinlich aus dem Jahre 1618 hat der berühmte Arzt und Kartograph Johann Gigas alias Riese, 1582 in Lügde geboren, nicht nur den späteren Grenzverlauf des „ Ambtes Lügde “deutlich eingezeichnet, sondern er hat diesen Amtsbereich durch das Paderborner Wappen als Herrschaftsgebiet des Paderborner Bischofs gekennzeichnet. Da man vom Reichskammergericht wegen Überlastung (viele Prozesse aus dem gerade beendeten 30– jährigem Krieg waren noch abzuwickeln) kein schnelles Urteil „ in Sachen Lügde-Pyrmont “ erwarten konnte, blieb nur die Möglichkeit, dass die Parteien Paderborn und Waldeck-Pyrmont selbst miteinander verhandelten. Am 14. März 1668 konnte man, nach langjährigen Vorverhandlungen, den Hauptvergleich zwischen dem Bischof von Paderborn und Waldeck-Pyrmont unterzeichnen. Im Grunde bestätigte dieser Vertrag lediglich die reale Situation, wie man sie seit mindestens 80 Jahren im Lügder – Pyrmonter Tal vorfand. In 37 Punkten regelte dieser Hauptvergleich die Verhältnisse, Besitzungen, Rechte etc. Das Amt Lügde mit dem Ort Harzberg (hier wurde der Grenzverlauf erst in den Jahren 1712 bzw. 1713 endgültig geregelt) wurde dem Hochstift Paderborn zugesprochen, während die übrige Grafschaft bei den Grafen von Waldeck-Pyrmont verblieb.

Ein Abschnadungs-Recess legte genau die Grenzen zwischen der Herrschaft Waldeck-Pyrmont und dem Amt Lügde fest, eine Grenze, die noch heute leider unser Tal durchschneidet und einen kleinen Teil der Grenze zwischen Nordrhein – Westfalen und Niedersachsen bildet.

75 Grenzsteine wurden aufgerichtet, jedes Jahr sollten Pyrmonter und Lügder Beamte am 3. Mai zur Kontrollbesichtigung zusammenkommen.

1844 wurde eine Neuvermessung vorgenommen. Lügde gehörte nun zum Königreich Preußen. Es wurden 303 neue Grenzsteine aus Sandstein ca. 40-45 cm breit, 15-22 cm dick und 1,25-1,50 m lang (hoch) aufgestellt. Auf der Pyrmonter Seite F W P für Fürstentum Waldeck-Pyrmont mit der fortlaufenden Nummerierung; auf der Lügder Seite K P für das Königreich Preußen, darunter die Jahreszahl 1844.

Von den 1844 gesetzten 303 Grenzsteinen sind zur Zeit noch 236 vorhanden.

Literatur:

Dr. Hermann Engel; Die Geschichte der Grafschaft Pyrmont von den Anfängen bis zum Jahre 1668

Josef Friese; Aus der Geschichte der Stadt Lügde

Helmut Rein; Grenzsteine der Grafschaft Pyrmont

Eigene Nachforschungen und Begehungen

Lügde, im Juli 1980, ergänzt Mai 2013

2.Teil: Grenze zwischen Lügde und Pyrmont seit 1668 - Eine geschichtliche Betrachtung von Dieter Stumpe, Lügde

303 Grenzsteine und ihre Geschichte - Schnatgang entlang der Grenze

Doch beginnen wir nun mit unserem „Schnatgang “ entlang dieser landschaftlich und auch geschichtlich so interessanten Grenze. Der Abschnadungs-RECESS von 1668 und das Grenzprotokoll von 1844 helfen uns die vorhandenen (aber auch die ehemaligen Standorte der fehlenden Grenzsteine) im teilweise doch unwegsamen Gelände aufzufinden.

Im Recess von 1668 sind die Standorte der Steine im Gelände durch markante Punkte wie Wallanlagen, Bäume, Böschungen, Besitzern der Wald- oder Ackerflächen fest- gelegt. Das Protokoll von 1844 benutzt natürlich schon vorhandenes Kartenmaterial und ergänzt diese Karten mit den entsprechenden Abmessungen der Steine im Gelände und zu markanten Festpunkten. Die Vermassung erfolgt damals nach der gebräuchlichen Preußischen Rute; 1 Preußische Rute = 3,766 m.

Der alte Lügder Weg zu ihrer „Borg“, beginnt am Brückentor, über den Blomberger Weg, an den sieben Quellen vorbei, durchs Penningsloch. Hier trennen sich die Wege, während der „Blomberger Weg“ weiter bergauf durch den noch gut erhaltenen Hohl- weg auf die Höhe des alten Osterhagener Gebietes verläuft, geht unser Weg weiter durch den Wald, am Hahnebrinker Feld vorbei bis zur ehemaligen Gaststätte Hermanns Tal an der Eschenbrucher Straße. Hier nun rechts in den Wald hinein, weiter bergauf Richtung Herlingsburg. Noch vor Jahren war hier dieser Weg ein markanter Hohlweg, mit bis zu 3 m tiefen Einschnitten.

Dieser Weg ist heute auch zugleich Teilstück des 2010 neu geschaffenen „Lügder Mythenweg rund um die Herlingsburg“. Heute ist dieser Weg zugeschüttet, aber ortskundige finden hier und da, doch noch den genauen Verlauf dieses alten Weges.

Auf halber Höhe kreuzt ein befestigter Waldweg. Hier kann auf der Rücklehne einer Holzbank die Geschichte von der „Weißen Jungfrau“ nachgelesen werden. Dann geht es auf dem wiederhergestellten alten Weg durch einen Tannenwald aufwärts, später dann durch einen lichten Buchenbestand und steht plötzlich an der Pforte der alten „Borg“. Hier gleich zur Rechten steht eine Hinweistafel mit guter Beschreibung der Burganlage. Direkt daneben steht ein auffallend großer Grenzstein. Über dem Erdboden ist er ca. 125 cm hoch und ca. 60 cm breit mit der Ordnungszahl N 6. Wir gehen aber zunächst weiter zur Südseite des Burgbereiches, wo man an dem Steilhang über dem „Rauchloch“ einen weiten Blick ins Land über Emmer, Harzberg, Mörth und Schiedersee hat. Hier steht nun ein weitere Grenzstein mit der Ordnungszahl N 5, sowie rechts daneben ein kleiner Stein, Nr. 40 mit der Jahreszahl 1808.

An der Ostseite der beiden Grenzsteine sieht man in einem gespaltenen Kreis das Doppelwappen des Fürstentums Waldeck-Pyrmont, links ein achtstrahliger Stern (Waldeck) und rechts ein Ankerkreuz (Pyrmont). An der anderen Seite, nach Westen, zeigen beide Steine die Lippische Rose, das alte Wappen der Grafen und Edelherren zur Lippe. Sie ist geradezu großartig und sehr plastisch gearbeitet, wie man es auf Grenzsteinen nur selten findet. Auf beiden Seiten der Grenzsteine steht unter dem Wappen in einem länglichen, an den Schmalseiten gerundeten Rahmen die Jahreszahl 1713; über den Wappen findet sich in einem gleichen Rahmen die Ordnungszahl N 5 bzw. N 6. Direkt an diesem Stein steht der allerdings wesentlich kleinere Grenzstein. Auf der Lügder Seite ein Kreuz (für Paderborn) und auf der lippischen Seite die Lippische Rose unterhalb die Jahreszahl 1808, N 40 steht auf beiden Seiten. Wie aus der Karte ersichtlich, war hier früher ein Dreiländereck, (bis 1922) denn hier trafen die Grenzen von Lügde-Paderborn (Stein 40) sowie Lippe (Stein N 40 und N 5) und Pyrmont-Waldeck N 5 zusammen. Doch bevor wir uns nun auf die Wanderung entlang der Lügde-Pyrmonter Grenze begeben, ist noch der sogenannte „Pyrmonter Hals“ zu erklären. Bis 1922, als der Anschluss von Pyrmont an Preußen vollzogen wurde, war auf der Herlingsburg ein Dreiländereck, wo die Hoheitsgebiete von Lippe, Pyrmont und Paderborn zusammen-trafen. Ein Gebietsstreifen von 50 bis 200m Breite trennte bis 1922 Lügde von der Lippischen Grenze. Die Pyrmonter Grafen hatten 1668, als langwährende Unklarheiten und Unsicherheiten mit dem Hauptvergleich beendeten, auf ihren anteiligen Besitz an der (strategisch?) beherrschenden Herlingsburg nicht verzichten wollten. Man beließ ihnen einen schmalen Gebietsstreifen. Dieser schloss auch die Hälfte der Bergkuppe (Herlingsburg) ein.

1872 war der Pyrmonter Bahnhof auf Lügder Gebiet errichtet worden. 50 Jahr ein Ärgernis für die Pyrmonter. Erst mit dem Anschlussvertrag vom 29. Dez. 1921 (Pyrmont an Preußen) ermöglichte, einen Gebietstausch vorzunehmen. Lügde erhielt als Ausgleich für das Bahnhofsgebiet den sogenannten „Pyrmonter Hals“ und ein Waldstück am Mühlenberg.

Nach genießen der herrlichen Aussicht, richten wir uns unsere Schritte gen Osten, um schon nach ca. 52 m auf den Grenzstein N 1 von 1844 mit K P und F W P zu treffen.

Weiter geht es direkt an der Wallkrone der alten Wallanlage im großen Bogen, die Steine 2-15 passierend zum Stein N 16. An dieser Stelle stand von 1668 bis 1884 der Stein Nro.1 . Warum dieser 1. Stein nicht am sogenannten Dreiländereck aufgestellt wurde, also am Stein N 40 bzw. N 5, kann nicht nachvollzogen werden, denn der Bericht von 1668 beginnt wie folgt:....und zwar wird selbige Abschnadung befangen auf der Mauer der Herminii Burg, an einer daselbsten gezeichneter, das Lüdesche, Pyrmontische und Lippische scheidende Buche, von da die Mauer weiter zur rechten Herum, von einem zum anderen auf selbige Mauren geplakten Baum, bis auf zwey, alda geplakte Buchen, so allernächst bey einander stehen ehe mann an das Thor der Herminii Burg kommt, und wird bey diesen zwo Buchen an der Mauren ein Stein Nro.1 gezeichnet, hingestellt, dann weiter den Berg hinab......

Nun geht es, wie oben erwähnt den Berg (Buchenwald) hinunter, Steine 17, 18, 19 fehlt 20 bis 29 sind alle vorhanden, stehen aber teilweise schief im Boden. Wir passieren die Straße, die nach Eschenbruch geht und biegen in den später angelegten Feldweg Richtung Kiefgut und Kixmühle ab. In ca. 50 m Entfernung Richtung Eschenbruch verläuft ja die Lippische Grenze, hier hat bis 1984 der schöne Grenzstein N 9 aus der Grenzbeziehung von 1713 zwischen Schieder, Barntrup und Pyrmont (N 5 u. N 6 auf der Burg) gestanden.

Die Steine 30, 31, 32 fehlen, sie dürften beim Ausbau des Weges abhanden gekommen sein. Stein 33 ist vorhanden, 34 fehlt. Die Grenzsteine 35 – 48 im Waldgebiet „Kiefgut“ sind alle vorhanden. Mit Stein 48, direkt am Bach, endet auch der sogenannte „Pyrmonter Hals“. Das neue Dreiländereck befindet sich nun am Grenzstein N 9C aus einer weiteren Grenzvisitation von 1745. Die Ordnungsnummer ist schwer zu lesen und bei der Jahreszahl könnte man sich täuschen, denn 1745 ist nicht vollständig, es stehen nur noch die beiden Ziffern, die 1 und die 7.

Wir verlassen nun Kixmühle in Richtung Meintetal bzw. Hagen. Die Steine 49, 50 und 51 fehlen, diese sind sicherlich beim Anlegen der Fischteiche beseitigt worden. Stein 52 am Weg Richtung Hagen ist vorhanden. Hier im Knick stand früher als Grenzbaum die Taternbuche. Stein 53 fehlt. Die Steine 54 – 70 am Waldesrand (alte Flurbezeichnungen Lüdesche Breite bzw. An der Sonnenhalbe), sind vorhanden. Steine 71 u. 72 fehlen, während die Steine 73-75 noch vorhanden sind. Weiter geht es am ehemaligen Gasthof Klenke vorbei in Richtung Golfplatz. Die Steine 76-81 sind vorhanden, 82 u. 83 fehlen. Hier oberhalb vom Rindertal bieten sich wieder herrliche Ausblicke hinüber zum Kirchberg, Messberg, Boltenberg, in der Ferne der Köterberg, weiter nach rechts zum Mörth und zur Herlingsburg. Die Steine 84 bis 87 sind wieder vorhanden, nun befinden wir uns schon auf dem Golfplatz Pyrmont-Lügde. Steine 88, 89 u. 90 fehlen. Am Standort des Steins 89 steht heute ein neues Denkmal mit dem Hinweis, dass hier die Grenze von 1668 verlief. In diesem Bereich sind kleinere Grenzverschiebungen 1969-1970 im Zuge der Gebietsreform vor- genommen worden. Unser Weg führt nun am Modellflugplatz vorbei nach rechts zum Grenzstein 91 direkt am Wegesrand. Stein 92 steht etwas abseits des Weges im Wald. 93 fehlt. (Flurbezeichnungen - In Kannenholz bzw. Am Winzenberg). Stein 94 steht kerzengerade am Waldesrand. Auch hier herrliche Ausblicke ins Lügder-Pyrmonter Tal. Steine 95 und 96 im Bereich „In der warmen Lieth“, eine Flurbezeichnung wo man sehr gut ablesen kann, wie gut unsere Vorfahren die Natur gesehen haben. Hier ist ein Südhang, (Lieth = flacher Hang). Steine 97 und 98 sind vorhanden, Stein 99 fehlt, Stein 100 ist vorhanden, Stein 101 steht mitten im Wirtschaftsweg der Anlage Hohenborn. Nun verläuft die Grenze teilweise durch die Gebäude der Ham-oder auch Homborner Mühle bzw. mit dem Bachverlauf Hamborner Bach. Am Moorteich vorbei, 103-107 fehlen leider. Aber die Steine 108-113 Richtung Emmerfluss sind vorhanden. 114 steht schon auf der anderen Seite der Emmer direkt am Ufer, schaut aber nur noch 5 cm aus dem Erdreich. Hier sieht man deutlich das Anwachsen der Emmeraue durch die jährlichen Überflutungen, denn 1844 beim Setzen dieses Grenzsteines stand dieser ca. 75-80 cm über dem Erdreich. Der nächste Stein 115 steht im Graben am Brunnenweg. Auch die Steine 116 und 117 am Wiesenweg (Flurnamen: Wildkämpe und Ochsenkamp) sind im Gelände zu finden. 118 direkt an der Emmer fehlt.

Hier konnte ich dann endlich 1994 auf der langen Suche nach einem Grenzstein aus dem Jahre 1668 fündig werden. Die Landwirte Johannes und Hermann Schlüter berichteten mir von einem Stein den sie beim Ausheben des Entwässerungsgrabens direkt am Ufer der Emmer, in den „Wildkämpen“ in ca. 1,50 m Tiefe aufgefunden hätten. Da ich annahm, dass es sich hier um den fehlenden Stein 118 handeln würde, war für mich die Angelegenheit nicht so wichtig, um sofort den Fund zu sichern. Als die Gebrüder Schlüter mir aber einige Details mitteilten, ahnte ich welch wichtiger Fund hier gemacht worden war. Im Recess von 1668 fand ich dann auch sofort die entscheidende Aussage...bis an Haltermanns Vörte und Kampes Ende an der Emmer, da dann der 25. Stein verordnet ist....Unter der eingemeißelten N 25 befindet sich das Wappenschild des Fürstbischofs Ferdinand II. von Fürstenberg von 1644. Die Pyrmonter Seite ist leider durch die lange Lagerung im Morast abgeplatzt. Der Stein befindet sich heute im Außenhof des Lügder Heimatmuseums.

Die bisher zurückgelegte Strecke 7.720 m. Der Emmerfluss bildet nun die Grenze, damals noch über die heutige Bahnhofstraße in Richtung Dringenauer Mühle hinausgehend. Stein 119 direkt an der Emmer gegenüber Neubrunnerweg und auch 120 etwas unterhalb der Lügder Straße fehlen.

Direkt an der Straße oberhalb zum Parkplatz befindet sich der Hoheitsstein aus dem Jahre 1845. In der Chronik heißt es : „Am 9. Juni wurde seitens der Königlichen Regierung und seitens Fürstlich Waldeckschen Regierung der neue Landesgrenzstein zwischen dem Königreich Preußen und dem Fürstentume Waldeck-Pyrmont auf der Chaussee von Lügde nach Pyrmont unweit der Saline aufgerichtet“. Weitere 2 Hoheitssteine wurden an der Harzberger Strasse an der Grenze zu Lippe (Nähe Fischanger) und an der Elbrinxener Chaussee oberhalb vom letzten Grenzstein (303) unserer Grenze von 1668 bzw. 1844 gesetzt. Der Letztere Hoheitsstein wurde später allerdings beim Ausbau der Straße nicht wieder errichtet.

Der nächste alte Grenzstein befindet sich im Kleingartengebiet oberhalb vom Bahnhof Richtung Mühlenberg. Rechts von diesem Weg in Richtung Lügde lag im Mittelalter die kleine Siedlung Vesperfeld. Hier direkt oberhalb des Bahnkörpers befand sich auch die Lügder Gerichtsstätte. Der Weg parallel zur Bahn wird auf alten Karten als Gerichtsweg bezeichnet. Vorbei an den Steinen 124 und 125 erreichen wir die Waldgrenze. Hier geht es in einem rechten Winkel Richtung Lügde weiter mit den Steinen 126 - 136 (Flurbezeichnung: Unterm kleinen Herrenberge und Hasengrund). Bedingt durch den Gebietstausch 1922 (Bahnhof Pyrmont) verläuft hier die Grenze nun durch den Hasengrund zum (alten Stein 152). Die nicht mehr gebrauchten Steine wurden teilweise wahllos auf diese neue Grenze gesetzt und dabei auch vertauscht. Hier am Stein 153 (liegt schon seit Jahren auf dem Boden) befinden wir uns am Lüdeschen Knick, sicherlich Teil einer früheren Landwehr. Der alte Flurname Hameltrift bezeugt den alten Höhenweg der hier weiter verläuft, von der Herlingsburg kommend, über die Furt in der Emmer am Brückentor, weiter hinauf zur Schildburg- Richtung Hameln. Nach gut 50 m zweigt hier der mittelalterliche Weg ab, über die Dringenauer Mühle Richtung Schellenburg.

Weiter geht es bergauf, an den Flurbezeichnungen „Obere Busch, Schumachers Knacken und auf dem Balle“, in Richtung Kleinenberg. Die Steine 154 bis 164 sind im Wald und auch an der Waldgrenze gut zu finden. 165 fehlt, während die Steine 166 bis 178 teilweise schief und auch flach liegend vorhanden sind. Beim Grenzstein 182 erreichen wir den östlichsten Punkt der Grenze am Fieseler Grund Richtung Kleinenberg. Hier geht es dann durch den alten Hohlweg (frühere Verkehrsverbindung Lügde zu den Bergdörfen Kleinenberg, Großenberg, Baarsen, Eichenborn und Neersen) hinunter zum Ballgrund mit dem Stein 184. Nun wieder ansteigend bis zum Waldrand des Mittelberges, Steine 185 und 186. Hier verläuft die Grenze am Waldrand. Da hier der Wald die Grenze bildet sind auch sämtliche Steine bis 203 vorhanden. Auch hier sind wieder herrliche Ausblicke weit ins Tal, zum Schildberg und auch Kirchberg.

Ab Stein 203 geht es abwärts ins Schleental. Direkt am Ufer der Straße nach Großen-berg steht der Stein 204. Nun geht es steil bergan auf den Kirchberg. Am früheren Kirchweg der Bergdörfer zur Kilianskirche, heute befestigter Feldweg, steht der Stein 207. Die Grenze verläuft nun mal links, mal rechts in Richtung Lügde auf dem Kamm des Kirchberges bis zu den Steinen 211 und 212. Von hier oben Fernsicht bis zum Hermannsdenkmal bei Detmold, zum Köterberg, Mörth und auch zur Herlingsburg. Nun geht es im rechten Winkel bergab bis zur Waldgrenze des Messberges, Steine 215 und 216. Auf dem Feldweg entlang verläuft die Grenze nun wieder Richtung Großenberg bis zum Stein 223 in einem Busch. Hier ist nur der Stein 218 flach liegend noch vorhanden. Nun geht es den Wiesenabhang steil bergab, über den Dallensenbach zum Waldweg der zur Großenberger Schutzhütte führt. Die Steine 228 u. 229 stehen direkt am Zaun. Die Steine 224-227 und 230 (am Bach) fehlen leider. Steine 231-236 sind am Rande des Steinbruches vorhanden. 237- 241 sind vor Jahren beim Anlegen des Steinbruches entfernt und später zum Kreis Lippe abtransportiert worden. 242- 246 stehen direkt am kleinen Bach der aus dem Fuchsloche kommt. 247 direkt an der Straße die ins Mosterholz führt fehlt, ebenso 248 u. 249. Unser Weg geht nun über diese Straße rechts in den Waldweg durch das sogenannte „Fuchsloch“ leicht aufwärts in Richtung Finkenkamp. Bis zum Finkenkamp sind die Steine 250,53,255,258-267,270,271,273u 274 vorhanden. Wir verlassen die Straße - Bierberg (Lügde) Sabbenhausen - und gehen nun Richtung Lüdenberg, die Steine 276, 278-281 stehen gut sichtbar an den Feldrändern. 284 u. auch 285 (am Zaun) sind noch vorhanden, aber die Steine 286,287 u. 288 fehlen. Hier gibt es die Flurbezeichnung „Auf dem Reggelkamp“. Die Steine 289 u. 290 in der Wiese unterhalb des Weges stehen zwar schief, aber deutlich aufzufinden. Ab 291 verläuft die Grenze nun am kleinen Bachlauf „ Hokensiek “ am Lüdenberge, nun in Richtung Wörmkebach bzw. Straße von Lügde nach Elbrinxen. Steine 292-296 sind vorhanden, auch die Steine 297-300, aber teilweise schwer im Gelände zu finden. 301 und auch 02 sind sicherlich beim Anlegen der Straße über den Bach, abhanden gekommen. Ursprünglich, wie aus der Vermessungskarte von 1844 ersichtlich, führte diese Straße sehr nahe am letzten Grenzstein 303 vorbei. Hier endet nun unsere, ca. 21.900 m lange Wanderung entlang der Lügder-Pyrmonter Grenze. In unmittelbarer Nähe, ca. 6,00 m vom Wörmekebach und 2,50m von dem namenlosen Bach (kommt von der Elbrinxener Glashütte ) befindet sich der Grenzstein N 1 aus dem Jahre 1780 zwischen L für Lügde und S für Schwalenberg, dieser Grenzabschnitt, die sogenannte „Lipper Grenze“, 10.000 m lang, verläuft dann am Stadtholz, Harzberg, Emmer vorbei, hinauf durch den Kleff, Rauchloch zur Herlingsburg zum Grenzstein N40 bzw. N 5 und schließt somit den Grenzring um Lügde. (Für diesen Grenzabschnitt Lügde-Lippe gibt es einen separaten Bericht.)

Die gesamte Lügder Grenze ist ca. 31.700 Meter lang. Der Anteil der Lügder-Pyrmonter Grenze beträgt ca. 21.900 Meter.

1668 wurden 75 Steine gesetzt, davon ist noch 1 Stein vorhanden. Standort dieses Steines: Heimatmuseum Lügde im Außenbereich

1844 wurden 303 Steine gesetzt, davon sind z.Zt. noch 236 Steine vorhanden. Einige Steine sind stark gefährdet, da sie auf dem Erdreich auf liegen und teilweise kaum noch aufzufinden sind.

Literatur:

Dr. Hermann Engel; Die Geschichte der Grafschaft Pyrmont von den Anfängen bis zum Jahre 1668

Josef Friese; Aus der Geschichte der Stadt Lügde

Helmut Rein; Grenzsteine der Grafschaft Pyrmont und gemeinsame Begehungen

Viele Begehungen mit Bestandsaufnahme

Lügde, im Juni 1980, ergänzt März 2008 und Januar 2013

Schnatgang von Dieter Stumpe

Grenzsteine der Grenze LÜGDE – Fürstentum LIPPE (teilw. Schwalenberg) - Ein geschichtlicher „Schnatgang“ von Dieter Stumpe, Lügde

Die gesamte Lügde Grenze zu seinen Nachbarn ist ca. 31.700 Meter lang. Der Anteil der „historischen“ Lügder-Lippischen Grenze beträgt ca. 9.800 Meter.

Diese Grenze verläuft von der Elbrinxer Str. (Wörmekebach), durch das Stadtholz, Harzberg, an der Emmer entlang, dann durch den Kleff hinauf zur Herlingsburg. Die Größe der Grenz-steine, wie auch das Alter ist unterschiedlich. Sie stammen aus den Jahren 1713, 1780, 1808 und 1860. Die Gesamtlänge dieser Grenze von Stein 1 bis zum Stein No 40 bzw. N 5 (1713) auf der Herlingsburg beträgt ca. 9.800 Meter. Die Maßangaben vom Grenzprotokoll (2. September 1862) sind in preußische Ruten angegeben. Eine Rute beträgt 3,77 Meter.

Die gesamte Grenze ist, bedingt durch versch. Steinsetzungen bzw. Regulierungen in 5 Teilabschnitten aufgeteilt.

Ausgangspunkt: Grenzstein Nr. 303 von 1844; KP = Königreich Preußen (für Lügde) und FWP = Fürstentum Waldeck Pyrmont (für Pyrmont), letzter Stein der ursprünglichen Grenze von 1668 zwischen Lügde (Paderborn) und der Grafschaft Pyrmont. Damals wurden 75 Steine errichtet. Später durch die Zugehörigkeit Lügdes zu Preußen wurden 1844, 303 Steine neu gesetzt. Dieser Stein von 1844 (Stein 303) steht ca. 6,00 m vom Wörmekebach und 2,50 m von einem namenlosen Bach (entspringt am Mörth in der Nähe der Elbrinxener Glashütte, in einer Wiese.

1. Teilabschnitt

Stein 1 befindet ca. 2,50 m von dem preußischen Stein an dem kleinen Bach. Der Stein steht allerdings sehr schräg zum Bach geneigt. (seit 1995 nicht mehr zu finden)

Leider ist der Landeshoheitsstein von 1845 bei früheren Straßenbauarbeiten abhanden gekommen. Zwei von diesen ursprünglich 3 Hoheitssteinen befinden sich noch am Pyrmonter Bahnhof und am Gasthof Fischanger in Richtung Schieder.

Die Steine 2 und 3 sind nicht mehr vorhanden.

Stein 3A aufgefunden, er befindet sich in einem guten Zustand, ist allerdings durch den Standort im freien Feld, äußerst gefährdet. (Adler und Lippische Rose, Jahreszahl 1860)

Die weiteren Steine 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 fehlen.

Stein 13 gefunden, er steht am Feldrand in gutem Zustand. (liegt auf dem Boden!)

Die Steine 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 sind auch nicht zu finden. Die Grenze geht hier allerdings teilweise mitten durch die Äcker.

Die Steine 21 bis 25 sind vorhanden und stehen entlang eines Zaunes. Stein 26 allerdings nur 25 cm aus dem Erdreich. Stein 27 steht sehr schräg.

Die Steine 28 bis 31 stehen im Wald, ca. 20-35 cm hoch aus dem Erdreich. Stein 31A wurde 1880 durch Verfügung der Regierung neu gesetzt.

Die Steine 32 und 33 sind in dem moorrastischen Boden nicht vorhanden. Stein 34 steht gut im Wald (Flurbezeichnung „Im Iserhenken).

Stein 35 steht am Waldweg Richtung Stadtholz.

Stein 36 steht etwas schief.

Stein 37 ragt nur noch ca. 40 cm aus dem Erdreich.

Die Steine 38, 39 und 40 sind nicht aufzufinden.

Stein 41 liegt auf dem Boden.

Stein 42 steht etwas schief.

Stein 43 steht gut im Gelände.

Stein 44 liegt auf dem Boden.

Stein 45 etwas schief aber gut erhalten.

Stein 46 schaut nur noch 30 cm aus dem Erdreich, Stein ist ca. 5 cm breiter, wahrscheinlich weil hier ein markanter Punkt ist, denn hier knickt die Grenze um 90° nach Norden ab.

Steine 47 bis 51 sind vorhanden, allerdings alle hangabwärts leicht geneigt.

Stein 52 ist stark hangabwärts geneigt, schaut auch nur ca. 15cm aus der Erde.

Steine 53 bis 58 stehen alle hangabwärts geneigt.

Stein 59 ist nicht aufzufinden, evtl. Bruchstücke gefunden.

Steine 60, 61, 62, und 63 stehen gut, ebenso die Steine 64, 65 und 66, mit Stein 67 endet hier der Grenzverlauf der Grenzsteine von 1780 mit der Bezeichnung L für Lügde und S für Schwalenberg und somit der 1. Teilabschnitt der Grenze.

2. Teilabschnitt

Neue Grenzsteine nun mit einem großen P für Paderborn (Lügde) und S für Schwalenberg. Die Steine entsprechen in Größe, Breite und Höhe den Steinen von 1780. Die fort-laufende Nummer ist ohne die Bezeichnung Nr. oder N°. und beginnt auch in umgekehrter Reihenfolge.

Stein 20 steht etwa 2 Meter neben Stein 67 (1. Teilabschnitt) etwas schräg.

Steine 19 und 18 liegen auf dem Boden. Steine 17 und 16 stehen gut im Gelände.

Stein 15 liegt fast auf dem Waldboden. (Weg im Wald von Harzberg ins Mört). Stein 14A trägt die Jahreszahl 1860.

Stein 14 liegt auf dem Boden

Stein 13 etwas schief.

Stein 12 steht schief am Zaundreieck (Unterm Fohlenberg).

Steine 11 und 10 stehen tief im Erdreich

Stein 9, 8 und 7 liegen flach auf dem Boden.

Stein 6 steht etwas schief.

Stein 5 liegt flach mit dem P (für Paderborn) sichtbar auf dem Boden.

Stein 4 sehr stark geneigt.

Steine 3 und 2 stehen beide schief.

Stein 1A ( 1860 ) etwas schief.

Stein 1 steht direkt am Waldweg.

3. Teilabschnitt

Neue Grenzstein-Serie, nun zu Lippe. Auf der Harzberger Seite der Preuß. Adler, aufder Lippischen Seite die Rose. (vermutlich von 1840 -1850)

Stein 1 fehlt, hier hätte der große Grenzstein N° 1 aus dem Jahr 1713 stehen müssen. Der Grenzverlauf ist ab hier durch den Grenzvertrag anl. Einer Grenzbegehung vom 30. Mai bis 8. Juni 1713 zwischen Schieder, Barntrup und Pyrmont neu geregelt worden.

Im Abschnadungsrezess zwischen der Grafschaft Pyrmont und dem Amt Lügde vom 14. März 1668, einem Zusatzvertrag zum Hauptvergleich, heißt es ausdrücklich: „….bis an den Hartzberg, so bishero der Pyrmontischen territorii gewesen, jetzt aber neben dem anliegenden Ochsenkampf Paderbornisches territori wird….“. Der Hauptvergleich hat hier keine sofortige Klärung der Aufgabe aller Hoheitsrechte der Grafen von Pyrmont im Amt Lügde gebracht. Entsprechend einer weiteren Vereinbarung im Jahre 1712 wurde eine weitere Grenzbeziehung in der Zeit vom 30. Mai bis zum 2. Juni 1713 veranstaltet.

Man begann den Weg am „Hartzberge, am Müggengrund“, wo der Grenzstein „sub N°1“ gesetzt wurde, auf der Lippischen Seite mit der „Roße“ und auf der Pyrmontischen Seite mit dem „Stern und das Kreutz“ und mit der Jahreszahl darunter. Bis zur Emmer wurden noch die Grenzsteine 2, 3 und 4 gesetzt. „Bis an das Ende des Ochsenkampes, so die Gemeinschaftschnade zwischen Lippe und Pyrmont ist“, ging der Grenzzug an diesem Tage. Am nächsten Tag wurde dann der gemeinsame Weg auf der Herlingsburg mit der Grenzsetzung „sub N°5“ wieder aufgenommen.

Von diesen 5 Grenzsteinen aus dem Jahre 1713 sind noch 3 erhalten. Stein N°1 fehlt, Stein N°2 heute 12, Stein N°3 heute 18, Stein N°4 an der Emmer fehlt. Stein N°5 auf der Herlingsburg ist noch wie ursprünglich erhalten. Diese Veränderung der Ordnungszahlen, für N°2=12 und N°3=18 wird wahrscheinlich um 1725 oder etwas später vorgenommen worden sein. Während die Westseite wie im Protokoll von 1713 beschrieben, die Lippische Rose zeigt, findet sich auf der Ostseite entgegen dem Protokoll nicht das Pyrmontische Wappen, sondern ein hohes, lateinisches Kreuz; Hoheitszeichen des Bistums Paderborn. Obwohl diese Neubearbeitung nach 1713, nach Verständigung über die Ausübung der Hoheitsrechte erfolgt sein wird, wurde bei völliger Neubearbeitung wieder die Jahreszahl 1713 eingemeißelt. Man kann das wohl so verstehen, dass damit dokumentiert werden sollte, dass auch 1713 Paderborn (Lügde) die Hoheitsrechte beansprucht hatte. Die neu bearbeitete Ostseite gibt auch in der Bearbeitung einige Hinweise auf Veränderungen. Die Rahmen für die Jahreszahl sind nicht mehr an den Seiten abgerundet, vielmehr ist dieser nun völlig rechteckig

Stein 2 steht etwa schief

Stein 3 steht aufrecht

Stein 4 etwas geneigt

Stein 5 steht wieder gut im Gelände.

Stein 6 etwas geneigt.

Stein 7 steht gut

Stein N=7A ebenfalls gut

Stein 8 steht tief im Boden

Stein 9 wiederum gut im Gelände

Stein 10 steht etwas schräg

Stein 11 liegt flach auf dem Boden

Stein 12 steht gut, aus dem Jahre 1713, ehemals N°2, Wappen von Waldeck-Pyrmont,

wie schon erwähnt, umgemeißelt mit Paderborner Kreuz für Lügde (aus 2 wurde 12)

Stein 13 steht gut am Waldweg

Stein 14 liegt fast flach

Stein 15 steht gut

Stein 16 etwas schief

Stein 17 steht gut.

Stein 18 steht gut; umgearbeitet aus dem Jahre 1713 (aus 3 wurde 18)

(N°4 stand wohl ursprünglich am Ende des Ochsenkampes an der Emmer).

In ca. 5 m Entfernung steht der Hoheitsstein Preußen-Lippe.

Stein 19 steht sehr tief im Boden. Bis zur Emmer noch gut 10,00 Meter

4. Teilabschnitt

Grenzverlauf von der Emmer bis zur Herlingsburg

Die Emmer ist nun auf einer Länge von ca. 750 Metern gemeinsame Grenze zwischen Lippe und Paderborn (Lügde).

5. Teilabschnitt (1808 aufgestellt)

Stein 1 fehlt, müsste direkt am Emmerufer gestanden haben.

Stein 1A ist vorhanden, ragt allerdings nur 20 cm aus dem Erdreich

Stein 2 vorhanden

Stein 2A liegt nur ca. 1 Meter von 2 entfernt auf dem Boden.

Stein 3, 3A und 3B stehen etwas schief, aber tief im Erdreich.

Steine 4, 4A, 4B, 5 und 5A sind vorhanden.

Die Steine 5B, 5C, 5D und 5F sind nicht aufzufinden, dürften beim Bau der Eisenbahntrasse beseitigt worden sein.

Stein 5E ist vorhanden.

Stein 5G liegt am Hang kopfüber auf dem Boden.

Stein 6 ist vorhanden, steht etwas schräg.

Stein 7 liegt auf dem Boden.

Die Steine 8 bis einschl. 21 im Bereich „ Der Kleff “ sind alle vorhanden, ca. 45 – 70 cm aus dem Erdreich.

Stein 22 fehlt.

Die Steine 23, 24 und 25 stehen gut, ca. 65 cm über dem Erdreich.

Stein 26 steht etwas schief aber hoch (85 cm) über dem Erdreich.

Die Steine 27 bis 32 im „ Bereich Hoferstatt “ befinden sich alle im guten Zustand.

Stein 33 steht direkt unterhalb eines Wegweisers, etwas schief. Dieser Stein dürfte re-pariert worden sein. Bruchstelle mitten durch die Rose bzw. durch das Kreuz.

Stein 34 steht sehr tief im Erdreich und auch schief.

Stein 35 liegt ca. 3 Meter von 34 entfernt auf dem Erdboden. Der Stein ist abgebrochen. Es sind nur die oberen 55 cm vorhanden.

Stein 36 steht ca. 3 Meter neben dem Weg etwas schräg.

Stein 37 ist vorhanden, allerdings eine etwas andere Ausführung.

KP 1865 und FL 1865 und auf beiden Seiten N 37

Stein 38 steht ca. 2 Meter vom kleinen Quellbach etwas schief. Flurbezeichnung für diesen Steilhang „ Rauchloch “.

Stein 39 liegt flach auf dem Boden.

Stein 40 ist vorhanden, steht allerdings sehr tief im Erdreich direkt neben dem großen Stein N° 5 von 1713. Auf der lippischen Seite befindet sich unterhalb der Rose die Jahreszahl 1808. Die Nummer 40 steht auf beiden Seiten.

Bis 1922, als der Anschluss von Pyrmont an Preußen vollzogen wurde, war auf der Herlingsburg an dieser Stelle ein Dreiländerdreieck, wo die Hoheitsgebiete von Lippe, Pyrmont und Paderborn (seit 1802 Preußen) zusammentrafen. Ein Gebietsstreifen von 50 bis 200 Metern Breite trennte bis 1922 Lügde von der Lippischen Grenze. Die Pyrmonter Grafen hatten 1668, als man langwährende Unklarheiten und Unsicherheiten mit dem Hauptvergleich beendete, auf ihren anteiligen Besitz an der (strategisch?) beherrschenden Herlingsburg (die andere Hälfte gehörte zu Lippe) nicht verzichten wollen. Man beließ ihnen einen schmalen Gebietsstreifen zwischen Lügde und Eschenbruch, der die Hälfte der Bergkuppe mit einschloss. Dieses Gebiet wurde als „ Pyrmonter Hals “ bekannt. 1872 war der Pyrmonter Bahnhof auf Lügder Gebiet errichtet worden. 50 Jahre ein Ärgernis für die Pyrmonter. Erst mit dem Anschlussvertrag vom 29. Dez. 1921 (an Preußen) ermöglichte, einen Gebietsaustausch vorzunehmen. Lügde erhielt im Aus-tausch um das Bahnhofsgebiet den sogenannten „ Pyrmonter Hals“ und ein Waldstück am Mühlenberg.

Zusammenstellung der Steine

Abschnitt I 70 Steine vorhanden 45

Abschnitt II 22 Steine vorhanden 22

Abschnitt III 20 Steine vorhanden 19

Abschnitt IV + V 52 Steine vorhanden 46

Anzahl der gesetzten Steine 164, davon sind noch 132 Steine vorhanden

Lügde 1980-1981 bzw. 2007, ergänzt 2011 + 2013

Dieter Stumpe

Quellen-und Literatur:

Helmut Rein, Hameln: Grenzsteine der Grafschaft Pyrmont

Dieter Stumpe: Viele Begehungen mit Bestandsaufnahme

Karte: Flurnamen der Stadt Lügde mit sämtlichen Grenzsteinen

Beilage im Heimatbuch Lügde von J. Friese 1984

Dieter Stumpe ist der "Grenzstein-Papst" der Emmerstadt

Lipper erforscht seit Jahren Lügdes Wegemarken und behält in dem Wirrwarr den Überblick

VON KARL-HEINZ KRULL - Lippische Landes-Zeitung vom 05.03.1011

Wenn Dieter Stumpe in Lügdes Wäldern mit der Spitzhacke unterwegs ist, könnte er gerade wieder auf der Suche nach alten Grenzsteinen sein. Die sollen jetzt unter Denkmalschutz gestellt werden.

"Eigentlich sind die Steine ja sowieso geschützt. Wer sie klaut, macht sich schuldig", sagt Dieter Stumpe, der den Schutz der Grenzsteine befürwortet. Stumpe kennt sie alle. Seit Ende der Siebziger hat er nach den Lügder Grenzsteinen gesucht, sie gefunden, in eine Karte eingetragen und regelmäßig nach ihnen gesehen.

Dabei hatte alles ganz harmlos angefangen. Zuerst hatten Zufallsfunde sein Interesse geweckt. Aber ohne Kenntnis des genauen Grenzverlaufs war keine systematische Suche möglich. "Etwa 1980 habe ich von der Bezirksregierung eine Karte bekommen, in der die Grenze exakt eingetragen war. Nun konnte ich gezielt im Gelände herumlaufen und die Steine auch finden", berichtet Stumpe, der schon mal mit der Spitzhacke versunkene Grenzstein-Schätzen freilegt.

Gerade in Lügde ist es aber nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten. Von den ursprünglich 164 an der ehemaligen Grenze zwischen Höxter und Lippe stehenden Steinen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, existieren heute noch 132. Das hat Stumpe in seinen jahrelangen Recherchen festgestellt. Diese 132 Steine stehen aber inzwischen nicht mehr auf der Grenze zum Kreis Lippe. Denn 1970 wurde die Großgemeinde Lügde gegründet und aus dem Kreis Höxter hinaus, und in den Kreis Lippe hinein katapultiert. Jetzt hört das Kreisgebiet an der niedersächsischen Landesgrenze, am Rande der Stadt Bad Pyrmont auf. Das war aber nicht der einzige Hoheitswechsel, den die Emmerstadt im Lauf der Geschichte erlebt hat. 1802 war Lügde von Paderborn an Preußen gefallen, gehörte während der napoleonischen Besatzung zum Königreich Westfalen und anschließend wieder zu Preußen. Damit standen die 75 Steine, die seit 1668 die Grenze zur Grafschaft Pyrmont markiert hatten, ohne hoheitliche Aufgabe mitten in der Landschaft.

In diesem Wirrwarr den Überblick zu behalten, ist eine alles andere als leichte Aufgabe. Ein Beispiel: In der Nähe des Hoheitssteins in Harzberg steht auch der Grenzstein mit der Nummer 18 am Wegesrand. "Eigentlich war Nummer 18 aber die Nummer vier aus dem Jahre 1713 und stand damals wohl an der Emmer", erklärt Stumpe, der den Überblick über die historischen Wegemarken behalten hat. Für Außenstehende bleibt es hingegen eine verwirrende Angelegenheit.